寒い季節になると、愛猫の寒さ対策が気になりませんか?特に暖房器具を使わない工夫ができれば、停電時の備えにもなり、電気代の節約にもつながるため、気になっている方も多いかもしれません。しかし、どの方法が猫にとって本当に快適で、安全なのか、悩むことはありませんか?

この記事では、猫が冬を快適に過ごせるよう、電源を使わない寒さ対策のアイデアをご紹介します。ただの知識ではなく、実際に筆者が猫と暮らしながら試してきた工夫をお届けするので、「こんな方法があったんだ!」と新たな発見があるはずです。

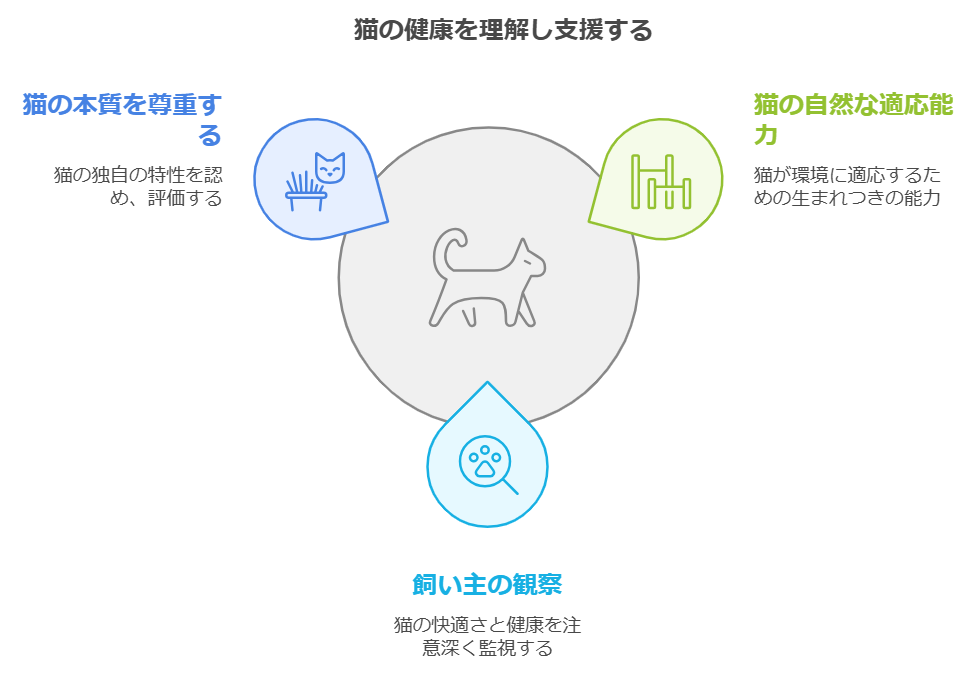

たとえ電源を使わなくても、猫の体温調節能力や本能を尊重しながら工夫することで、暖かく安全な空間を作ることができます。この記事を読めば、愛猫との暮らしがもっと楽しく、豊かになるヒントが見つかるはずです。

この記事のポイント

猫と一緒に、自然を味方にした冬の過ごし方を見つけてみませんか?

猫の冬の寒さ対策:電源不要の基本知識&飼い主が知っておきたいこと

猫は暖かい環境を好む一方で、意外にも寒さに適応する力を持っています。しかし、寒い季節には快適な環境を整えることが必要です。猫が寒さを感じる仕組みや、電源を使わない暖かさの工夫、さらに飼い主が気をつけるべき健康面のポイントをご紹介します。

- 猫が感じる寒さと快適な環境づくり

- 電源に頼らない寒さ対策とその魅力

- 寒さが猫の健康に与える影響

猫が感じる寒さと快適な環境づくり

猫はそのルーツから、暖かい気候に適応した生き物とされています。そのため、寒さに弱いイメージを持つ人も多いでしょう。実際、猫の平均体温は38~39℃と人間よりも高く、この体温を維持するために寒さに敏感です。しかし、それだけでは語りきれない猫の特性があります。

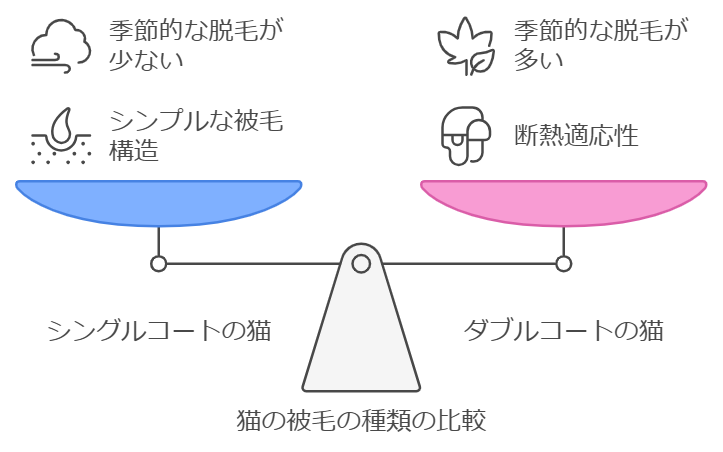

猫の被毛には「シングルコート」と「ダブルコート」の2種類があり、日本で一般的な和猫はダブルコートが多いのが特徴です。この被毛は、オーバーコート(上毛)とアンダーコート(下毛)で構成されており、季節に応じて換毛することで寒暖差に対応しています。そのため、猫は思った以上に寒さに適応する能力も持っています。

しかしながら、寒い時期には体を丸めたり、暖かい場所を探して寝そべるなどの行動が目立ちます。これらの行動は、猫が快適な環境を求める本能的なサインです。

私自身、犬と猫を飼っていますが、猫は犬に比べて驚くほど暖かい場所を好む傾向があります。人間には耐えられないような暑さの中でも、平気でゴロゴロとくつろいでいる姿を見ると、猫と人間の感覚の違いを改めて実感します。猫の祖先が温暖な地域に生息していたことを考えると、それも納得できる行動です。

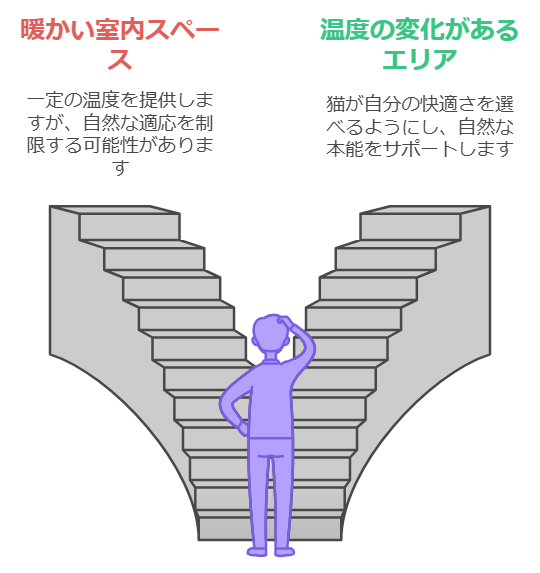

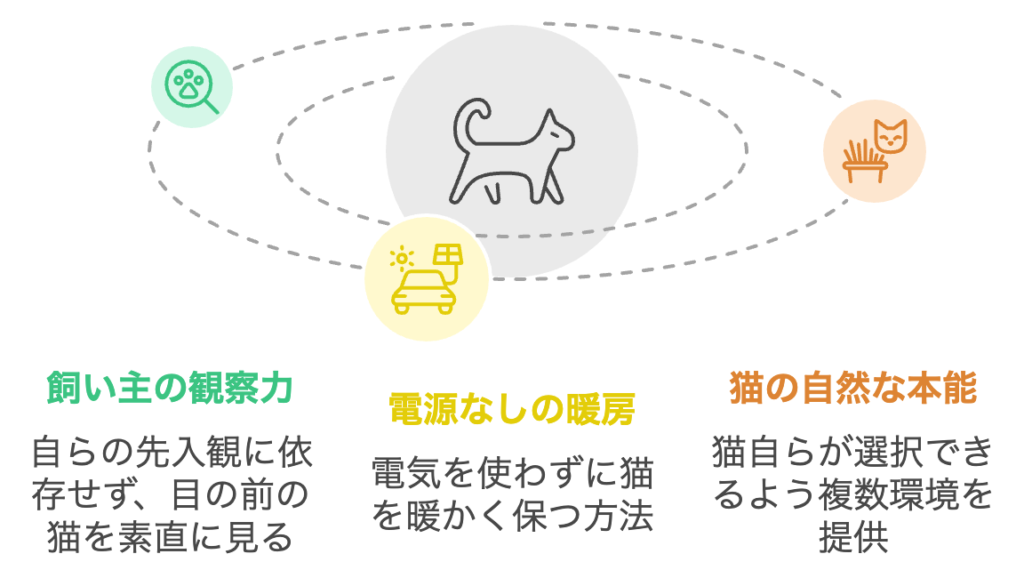

一方で、寒冷地でも猫は生き抜く力を持っています。寒い環境を完全に排除しようとすると、逆に猫の自然な体温調節能力を妨げてしまうこともあるかもしれません。そのため、冬でも暖かい部屋だけでなく、寒暖差のある環境を用意し、猫が自分で快適な場所を選べるようにすることが大切です。人間が「寒いからここで過ごして」と決めつけるのではなく、選択肢を提供することが、猫の幸せな暮らしにつながると感じています。

電源に頼らない寒さ対策とその魅力

寒さ対策というと暖房器具を思い浮かべるかもしれませんが、電源を使わない工夫もとても効果的です。電気を使わずに猫を暖かく保つ方法は、環境にも家計にも優しい選択肢です。私自身、冬になると猫たちが羽毛布団やふかふかの毛布に潜り込んで自分の体温で暖かさを維持している様子をよく見かけます。この姿を見ていると、猫自身が快適さを創り出す力に感心させられます。

電源を使わない方法には、停電時にも対応できる安心感があります。最近では災害や老朽化により停電のリスクも高まっているため、電源に頼らない工夫は実用性が高いと感じます。例えば、窓辺に猫用ベッドを置いて太陽光を活用したり、暖かい素材の寝床を用意したりするだけで、猫は快適に過ごせます。また、電源コードをかじる猫にとっても安全な環境が整います。

電気代が高騰する中、暖房に頼らずに寒さ対策ができることは飼い主にもメリットがあります。日常の小さな不安やストレスから解放され、猫も人間も自然体で過ごせる環境を作ることは、双方にとって心地よい暮らしにつながると確信しています。

寒さが猫の健康に与える影響

寒さは猫の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。私自身、寒い日には猫たちの体をそっと触り、冷たくなっていないかを確認することを心掛けています。

その一方で重要なのは、

猫を人間と同じ感覚で寒さに対処しようとしないことです。猫は、体毛や体温調節機能を備えた非常に優れた生き物です。

私は、犬や猫と暮らす中で、彼らの生き抜く力や自然環境への適応能力の高さに感銘を受けることが多々あります。人間のように服を着たり道具を使わなくても、彼らは自ら快適な環境を探し、創り出す力を持っています。

飼い主としては、愛する猫たちが持つこの力を尊重しつつ、必要なサポートを提供することが大切です。猫は人間とは異なる生き物であり、私たちとは違った感覚と特性を持っています。その違いを理解し、一緒に暮らす中で猫の自然な生き方を見守ることが、真の愛情だと感じています。

猫にとって快適な冬を作るには、暖かさだけでなく選択肢の幅を広げることが鍵です。人間の感覚にとらわれすぎず、猫自身が本能で選べる環境を整えることが、猫の幸福にもつながります。そして、電源を使わない寒さ対策は、環境や経済的な負担を軽減し、猫にとっても安全な選択です。この冬、愛猫がより快適に、健康に過ごせるような環境づくりを目指してみてはいかがでしょうか。

一方で、高齢の猫や持病を抱える猫は、寒さへの耐性が低くなる傾向があります。そのため、これらの猫には特別な配慮が必要です。定期的に体を触って冷たくなっていないか確認したり、寒さで体調を崩していないか観察することも大切です。これらの猫は体力が低下しやすいため、健康を守るための小さな配慮が冬を快適に過ごす鍵となります。

電源不要!猫の暖房代わりになる寝床作り

寒い季節、愛猫に快適な寝床を提供したいと思いませんか?電源不要で、手軽にできる猫の暖房代わりになる寝床作りのアイデアをご紹介します。冬の寒さを乗り越えるために、ぜひ参考にしてみてください!

- 保温性の高い素材を活用

- 暖かい寝床の配置のコツ

- アレンジで猫専用の暖かベッド

保温性の高い素材を活用

猫の寝床作りでまず注目したいのが、保温性の高い素材です。フリースやマイクロファイバーのような素材は、猫の体温をうまく保ち、電気を使わずに暖かさを提供してくれます。

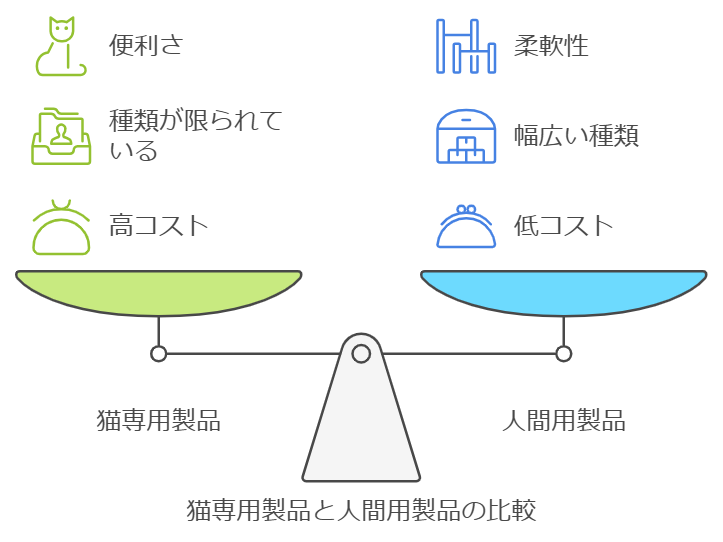

ここで大事にしたいのが、「猫用」に限定しない柔軟な視点です。人間用の毛布や羽毛布団を利用することで、選択肢が大幅に広がります。実際に私が行っているのは、朝使った羽毛布団をそのまま置いておくこと。猫たちはその温かさをすぐに察知し、布団の中で幸せそうにくつろぎます。猫専用の製品は便利なものもありますが、割高であることや、種類が限られることもしばしば。視野を広げることで、猫も飼い主も満足できるアイデアが見つかるはずです。

特に印象的だったのは、猫が自分の体温で布団を暖めている様子。手を布団の中に入れた瞬間、その温かさに驚かされます。電気毛布を使ったかのような心地よさですが、これが自然の力だと思うと感動を覚えます。猫自身も体温調節がしやすくなるので、安心して眠れるようです。

下記は人用ですが、電気毛布いらずの温かさです。昼間もそのままにして外出します。そうすると猫たちはこの中にもぐって暖をとってぬくぬくな時間を過ごしています。

暖かい寝床の配置のコツ

寝床をどこに置くかも、猫にとっての快適さを左右する重要なポイントです。猫は賢く、自分で暖かい場所を探し出すことが得意ですが、それをサポートするのも飼い主の役目です。

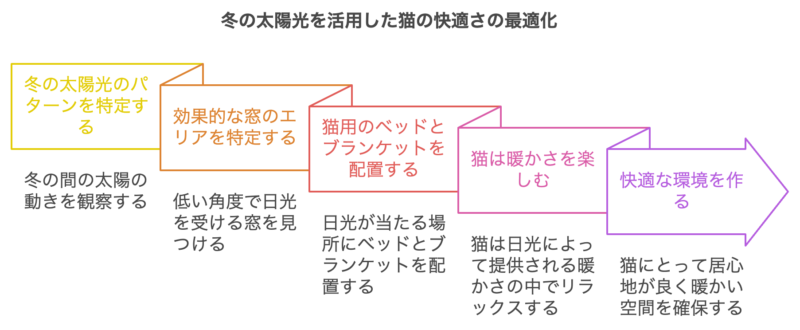

私の家では、冬の太陽の動きを意識し、各方角に猫用のベッドやブランケットを配置しています。冬は太陽の光が低い角度から差し込むため、朝日や西日が入る窓辺に寝床を設置するのが特に効果的です。このように低い角度から差し込む光は、短時間でも部屋の中に十分な温もりをもたらしてくれます。そのため、猫たちがそのわずかな温かさを楽しめるよう、光の入り方に合わせて寝床の配置を工夫するのがおすすめです。冬特有のこの光の特性を活かして、猫が自由に暖かさを選べる空間を作ることで、より快適な環境を提供できます。

特に多頭飼いをしていると、猫同士の関係性を考えることが大切です。一緒に寝ることが好きな猫もいれば、離れてくつろぎたい猫もいます。そうした性格の違いを尊重し、部屋ごとに異なるタイプの寝床を用意すると、猫たちも安心して過ごせるようになります。

猫の行動パターンは人間とは大きく異なるため、長期的な視点で観察することが重要です。

一見、使用頻度が低そうに見えるベッドや場所でも、猫にとっては特別な安心感を得られる大切な空間である場合があります。飼い主が見ていない時間帯に、猫がその場所をチェックしたり、匂いをつけたりするなど、自分の空間としての関係を深めていることもあります。

そのため、猫がベッドをすぐに使わないからといって、すぐに撤去するのは避けたほうが良いでしょう。猫は慎重な生き物であり、新しいものに慣れるまでに時間がかかることがあります。数ヶ月後に突然そのベッドを使い始めることも珍しくありません。

使っていないように見える期間も、実は猫がそのベッドをチェックしたり匂いを付けたりしている過程であると捉え、短期的な判断ではなく、長いスパンで見守る感覚を持つことが大切です。

このように、猫の独特なペースを理解しながら環境を整えることで、より快適で安心できる空間を提供することができます。

アレンジで猫専用の暖かベッド

手作りに挑戦するのが苦手な方でも、ちょっとしたアレンジを加えるだけで温かい寝床を作ることができます。私の場合、小さなキューブ型の猫ハウスを冬仕様にアレンジしました。ふかふかの布団の上にそのハウスを置いたり、こたつの入り口にこたつ布団を垂らして簡易的な隠れ家を作ったりと、ほんの少し手を加えるだけで猫たちの喜ぶ空間が完成します。

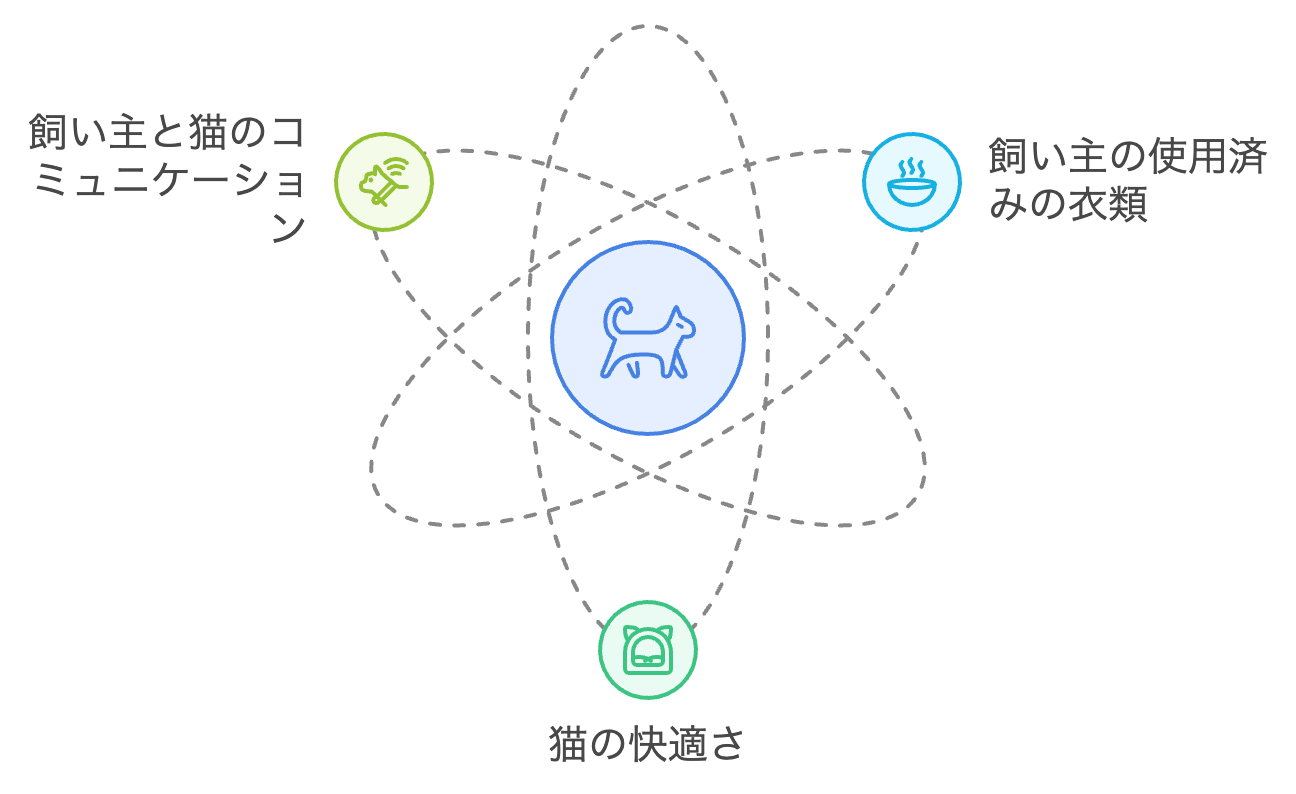

さらに、飼い主の使用済みの衣類を利用することも良い方法です。寝巻きや上着を丸めて置いておくだけで、即席の猫ベッドになります。飼い主の匂いや体温が残った衣類は、猫にとって心地よい空間を提供するだけでなく、飼い主とのコミュニケーションの一つにもなります。

これらの方法を組み合わせることで、猫にとって快適で暖かい寝床を作ることができます。

極寒の時期は、下記の上に猫キューブを置きます。キューブの中は温かい空間に変身します。長時間触れるものなので念のため「電磁波カット」されたものを選んでます。

夜も留守番時も安心!の猫の寒さ対策

寒い季節、猫も暖かい居場所を求めます。室温管理や窓の断熱、電源を使わない工夫など、猫に優しい寒さ対策を取り入れて、留守番中や夜でも快適な環境を整えましょう。シンプルな工夫とちょっとしたアイテムで、愛猫が安心して過ごせる暖かい空間を作るヒントをご紹介します。

- 室温管理テクニック

- 留守番中のエアコンなし対策

室温管理テクニック

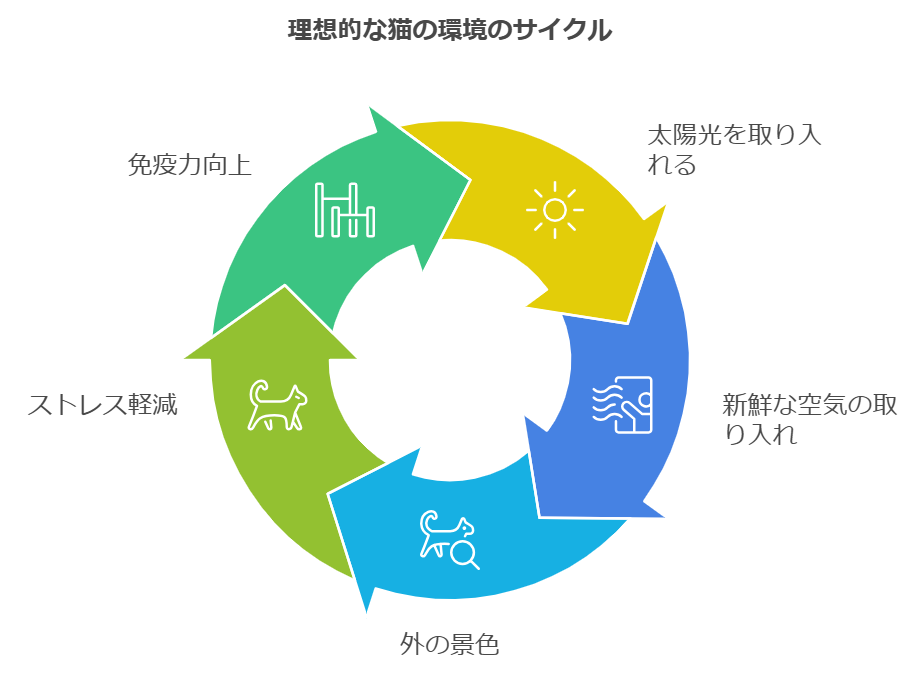

猫が健康で快適に過ごすための室温管理は、実はそれほど難しくありません。太陽の光や新鮮な空気、外の景色を取り入れる工夫をすることで、猫にとって理想的な環境を簡単に作ることができます。

猫は気温や環境の変化にとても敏感です。特に室内飼いの猫にとっては、適切な室温管理や環境の刺激が、健康や幸福に大きな影響を与えます。

例えば、太陽光を効果的に取り入れることで、部屋を暖かく保つだけでなく、猫が日光浴を楽しむ時間を提供できます。また、新鮮な空気や外の景色を取り入れることで、猫にとって楽しい刺激となり、ストレスの軽減や免疫力の向上にもつながります。

一方で、「寒いからかわいそう」といった理由で窓を閉め切り、外の空気や温度を完全に遮断してしまうと、猫にとって刺激が少なくなり、免疫力が低下する可能性があります。猫は人間とは異なる感覚で環境を感じています。自分の体感温度と猫が感じる温度を同じだと考えないことが大切です。

また、「帰宅したときに部屋が寒いのは嫌だ」といった理由から常に窓を閉めている場合でも、週に数回でも窓を開ける時間を作ることで、猫に新鮮な空気や刺激を提供できます。猫と飼い主が心地よく空間を共有できる「ちょうど良いバランス」を見つけながら生活することが重要です。

日々の中でいろいろな工夫を試しながら、猫も飼い主も快適に過ごせる空間を作っていくことをおすすめします。

具体例

朝の日光を活用する

南側の窓から日が差し込み始めたら、カーテンを開けて部屋全体に太陽光を取り込みましょう。冬の朝日は低く部屋の奥まで差し込みます。意外と部屋全体が短時間で暖かくなるので是非試してください。

天気の良い日に窓を少し開ける

冬でも暖かい日に窓を少し開けて新鮮な空気を取り入れると、猫にとって刺激的な匂いや音が入ってきます。猫は10km先の匂いを嗅ぎ分ける能力があるとされており、外の空気は彼らにとって大切な情報源です。

内窓の設置で快適性を向上

我が家では、冬の寒さ対策として内窓を設置しています。ただし、内窓を閉めるのは主に夜間のみです。日中は新鮮な空気を取り入れたり、外からの刺激を楽しむために窓を開けることを優先しているため、内窓は開けたままにしています。

しかし、夜間に内窓を閉めるだけでも、室温の維持には大きな効果があります。特に冬の夜は気温が大きく下がり、家全体が冷えやすいので、夜間の寒さ対策に重点を置くことが重要です。このシンプルな工夫だけでも、快適な室内環境を保つことができます。

猫のための室温管理テクニックを取り入れることで、猫がより快適で健康的に暮らせる環境を整えることができます。太陽光、新鮮な空気、外の景色など、自然の力を活用して猫の幸福を高める工夫を、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

留守番中のエアコンなし対策

エアコンを使わずに、猫が暖を取れる空間を作るのは意外と簡単です。広い空間全体を温めるのは難しいですが、猫が暖まるために必要な狭い範囲なら工夫次第で十分対応できます。

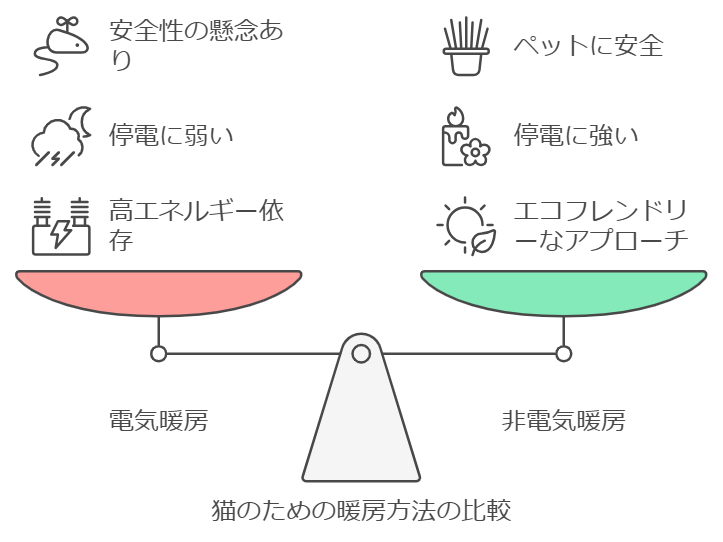

最近では猫用の暖房グッズが多く販売されており、低体温症にならないよう設計されていたり、猫が安心して使えるよう配慮されている点が魅力です。電源を使用するものは配慮はされていますが、長時間使用すると電気代や電磁波の影響、猫の健康への負担がゼロとは言えないため、私は補助的なアイテムとして活用するようにしています。

これらの方法について、それぞれの利点と注意点を分けて詳しく紹介します。

湯たんぽ(アナログタイプ)

アナログタイプは、電源不要の代表的な暖房器具です。

ポイント:

湯たんぽは電気を使わずに体を温められるため、災害時や節電時に重宝します。また、素材によって熱の伝わり方や使い勝手が異なるため、用途に応じて選べます。

種類:

私は面倒くさがりなので、お風呂の湯船で温めて使用しています。また、周りに布や猫を置くことで、さらに保温効果が高まります。使用する際は、素材に応じた適切な取り扱いと安全性に注意しましょう。

湯たんぽは、電気に頼らない暖房器具として、その素材や使用方法によって様々な利点があります。個人の好みや用途に合わせて選ぶことで、快適な暖かさを得られる実用的なアイテムです。

うちでは大きいサイズを使用します。温かさが長持ちしますし、写真のように猫が上にのって暖を取ることもできます。小さな床暖ですね。

湯たんぽ(充電式タイプ)

ポイント:

充電式タイプの湯たんぽは、お湯を使わないため安全性が高く、使用も簡単です。また、電気代が低いことや、コンセントから外しても使用できる点が魅力です。

種類:

充電式タイプの湯たんぽを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう

充電式タイプの湯たんぽは、従来のタイプの欠点を補いつつ、安全性と利便性を兼ね備えた暖房器具です。個人の生活スタイルやニーズに合わせて選ぶことで、快適な暖かさを得られます。

湯船の蓋の上

ポイント:

冬季に湯船のお湯を保温しておくことで、蓋の上が暖かくなり、猫たちにとって快適なスペースを提供できます。暖かい場所は猫たちに安心感を与ます。しかし、複数の猫が乗ることによる蓋の破損や猫の落下リスクがあるため、適切な対策が必要です。

注意点:

安全に猫たちに暖かい場所を提供するための工夫

メリット:

この方法を実践することで、猫たちに安全で暖かい空間を提供しつつ、蓋の破損リスクを軽減できます。快適な環境は猫たちの健康にも良い影響を与えるため、一石二鳥のアイデアです。ただし、安全面での懸念がある場合は、別の暖房方法も検討することをおすすめします。

羽毛布団や寝袋

ポイント

猫の体温は人間より高いため、布団や寝袋の中で猫と一緒に過ごすことで、効率的に暖かさを保つことができます。また、電気を使用しないため、省エネで安全な暖房方法となります。

種類

実践するためのステップ

- 冬季は布団を常時敷いたままにし、猫が自由に出入りできるようにする

- 高品質の羽毛布団や毛布を使用して、保温効果を高める

- キャンプ用の寝袋を室内に設置し、猫の遊び場兼暖房スペースとして活用する

- 寝袋や布団の中に猫用のベッドやクッションを入れて、さらに快適な空間を作る

この方法を実践することで、電気を使わずに猫たちに暖かく安全な環境を提供できます。また、「万年床」のように布団を常時敷いておくことで、猫たちがいつでも暖かい場所で休めるようになります。あ。たまには干してくださいね。

専用暖房機器グッズ

電源を使用する暖房器具には賛否両論ありますが、猫専用に設計されたものは便利で安全性が高いため、今回はそうした製品についても情報を追加してお伝えします。

猫に快適な冬を過ごしてもらうために、暖房グッズを活用するのは効果的な方法です。理想を言えば、電源を使わずに猫が暖を取れる仕組みがベストですが、最近では電源を使用する猫専用の暖房グッズが多く登場しています。これらの製品は、猫の安全性と快適性を考慮して設計されており、人間用の暖房器具よりも留守中でも安心して使用できるというメリットがあります。

主な特徴として、以下のような工夫が施されています

- コードが噛まれないようにガードされている

- 過度な熱さを防ぐ温度制限機能

- 猫の体格に合わせたサイズ展開

具体的な例として、以下のような製品があります。

使用する際のポイント

- 猫のサイズに合った製品を選ぶ

- 安全性を重視し、コードガード付きの製品を選ぶ

- 温度調節機能がある製品を選び、猫に適した温度に設定する

電気を使用することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、猫専用の暖房グッズは人間用のものよりも安全性が高く、安心して使用できます。猫の体格や好みに合わせて適切な製品を選ぶことで、冬季の快適な生活環境を整えることができるでしょう。

どうしても外出中に猫が心配なあなたへ:おすすめアイテム

外出中、愛する猫が家に一匹だけでいると、どんなに便利なグッズを揃えても心配が尽きない方もいるでしょう。電源の問題や電気代、電磁波の影響、安全性などを考え抜いて環境を整えても、完全に不安が解消されるわけではありません。そんな方におすすめしたいのが、下記の便利アイテムです。これらを活用することで、外出中の猫の様子を把握し、安心感を得られるようになります。

- ペットカメラ:見守りの安心感をプラス

- 遠隔操作が可能なコンセントタイマー:温度管理をスマートに

- タイマー付きコンセント:シンプルな操作で安心を

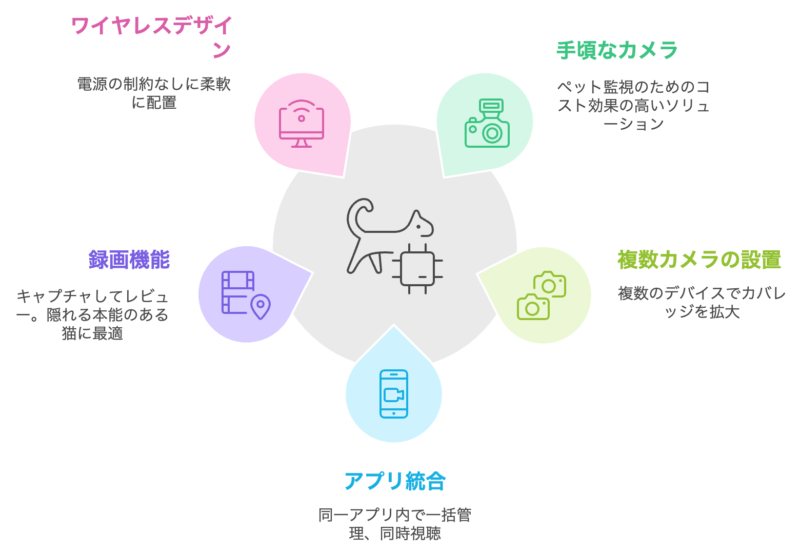

ペットカメラ

ペットカメラは、猫の様子をリアルタイムで確認できるだけでなく、防犯カメラとしても役立つ一石二鳥のアイテムです。猫は犬と異なり、高い場所や狭い隙間、布団の中など、思いもよらない場所に入り込むことがあります。そのため、すべての動きを完全にカバーするのは難しいものの、視覚で確認できるという安心感は計り知れません。

最近では、機能的で手頃な価格のペットカメラが多数登場しています。一つだけではなく複数台を設置することで、より広範囲をカバーできます。同じ機種であれば、専用アプリを使って一つの画面で複数台の映像を確認することも可能です。また、行動範囲が広い猫はなかなかカメラでの確認が困難です。そういった場合便利なのが猫が録画機能や、動きに反応して動画を記録する機能です。

さらに、充電式のワイヤレスタイプのカメラなら設置場所を自由に変更できるため便利です。猫の行動範囲や体調に応じてカメラの位置を調整しやすいほか、電源コードを噛まれるリスクも減らせます。こうした理由から、ワイヤレスのペットカメラは非常に実用的で、多くの飼い主さんに支持されています。

↓ワイヤレスタイプ 1回の充電で数カ月持つ場合もあり便利です。

↓コンセントタイプ。首振りで広範囲確認できます。ただし動かした時見つかるとパンチされます。

遠隔操作が可能なコンセントタイマー

猫の快適さを保つために、留守中も暖房や冷房を使用したいと考える方は多いでしょう。しかし、ずっと電源を入れたままにするのは心配、あるいは健康面での影響が気になる場合もあります。そんなときに活躍するのが、遠隔操作が可能なコンセントタイマーです。

このタイプはWi-Fiと連動しており、外出先からスマートフォンで電源のオン・オフを自由に切り替えられます。単純な電化製品(こたつ・カーペットなど)は操作可能です。

例えば、ペットカメラで猫の様子を確認し、室温が低そうだと感じた場合、その場で暖房をオンにすることが可能です。また、天気予報を見て急に寒くなりそうだと感じた場合でも、安心して対応できます。

タイマー付きコンセント

遠隔操作型ほどの高機能は不要という場合には、シンプルなタイマー付きコンセントもおすすめです。事前にオン・オフの時間を設定しておくことで、常に電源を入れっぱなしにする必要がなく、安心感が得られます。最近では、アナログタイプの「カチカチ」と音がするものだけでなく、音がしないデジタルタイプも登場しています。曜日ごとに異なる設定が可能なものもあり、細かなスケジュール管理が可能です。

外出中の猫の安全を守るためには、便利なガジェットをうまく活用することが大切です。ペットカメラやタイマー付きコンセントを組み合わせて使えば、離れていても愛猫の様子を見守りながら、快適な環境を提供できます。不安を軽減し、愛猫との暮らしをより安心で快適なものにしていきましょう。

コンセントで制御している電化製品がカメラで映るようにしているとカメラチェックするだけでダブルで状況を把握できるので便利です。

最後に、猫が快適に過ごせる冬の寒さ対策まとめ

冬の寒さが厳しい季節でも、猫が快適に過ごせる環境を作るには、飼い主の工夫と配慮が欠かせません。特に「電源なし」での寒さ対策は、停電時や電気代の節約、環境負荷の軽減という観点からも注目されています。猫は体温調節能力に優れています。寒い日には暖かい寝床を求めたり、日当たりの良い場所でくつろぐなど、本能的に自分の快適さを追求します。そのため、飼い主としては、

猫が自ら暖かさを見つけられる選択肢を提供することが重要です。

電源を使わない寒さ対策は、猫の自然な行動を尊重しつつ、停電や災害時の備えにもなる魅力的な方法です。この冬は、愛猫の行動を観察しながら、彼らがより快適に過ごせる環境を工夫してみてはいかがでしょうか?寒さ対策の一つ一つが、猫との信頼関係を深めるきっかけになるかもしれません。

そして、何よりも大切なのは、猫と一緒に過ごす時間を楽しむこと。その温もりが、猫にとって何よりの寒さ対策になるでしょう。