猫の多頭飼いのトイレ事情は、飼い主にとって非常に難しい課題です。

猫の数、性格、家の広さなど、様々な要因を考慮しながら最適な環境を整える必要があります。

今回は、多頭飼い猫のトイレに関する基礎知識と実践的なアドバイスを提供します!

と。。。書きたいところですが、

わかりません。

正直に言います。

わかりません。

もう少し詳しく書くと、猫ちゃん全員違うのでわからないです。

あなたの目の前にいる猫ちゃんは、世界中でひとつだけの存在です。

あなたの目の前の猫ちゃんが出すサインからのみ答えを見つける事ができます。

ネットに答えはありません。

偉い人は、あなたの猫ちゃんの正解を知りません。

でもついつい無意識に

目の前の猫ちゃんのサインを見ず、答えをネットや権威性のある人の意見から探そうとしてしまいます。私もよくそっちに流れてしまいます。。

しかし

Aの答えが良いという情報もあれば、Bの答えしかないです。という意見もある。

もう何を信じればよいのか分からず、情報に溺れてしまいますよね?

こたえは、

試す

↓

反応を見る

↓

試す

↓

反応を見る

↓

繰り返し・・・

とても退屈で単純な答えですが、とてもとても重要です。繰り返すのみです。

変化しない一つの答えは無いです。

一つの正解にたどり着いたとしても、猫ちゃんは生きています。

毎日変化します。

常に更新をかけていく、試していく、その反応を見る、その繰り返しです。

その試す選択肢として、例をたくさん挙げていきます。

是非、猫ちゃんと一緒に色々試してみてください。

とても大変な事です。

でも、とてもとても有意義な時間になると私は信じます。

この記事で得られる選択肢

- 猫の数に応じた適切なトイレの数

- 猫の性格や好みに合わせたトイレの設置方法

- トイレの戦略的な配置と重要性

- 猫のストレス軽減と健康維持のためのトイレ環境整備

- 多頭飼いにおける猫の個性と変化への対応方法

多頭飼いの猫トイレ事情:知っておくべき基礎知識

私が「猫のトイレについて」を質問されたなら、まず初めに質問返しをします。

「あなたは猫ちゃんを何匹飼ってる?」

「何歳?」

「性格は?」

「あなたの家の広さは?」

「留守にする時間は?」・・・・・

何十個も質問して、会話しながら答えを何個も出していきます。

そして実際に試してみて、NGなら次へと・・何個何個も試してもらいます。

なので正解はひとつでなく、たくさんあって、日々変化することを前提に例をあげますね。

猫の数に応じたトイレの適正数

猫の多頭飼いをする場合、理想的なトイレの数は「猫の頭数+1」と言われています。

下記が一般的に言われている「複数のトイレを用意する理由」です。

- 猫はプライバシーを好み、他猫の臭いがあるトイレを避ける

- 複数のトイレで突発的な下痢や汚れに対応可能

- トイレ数を増やすことで排泄の我慢や粗相のリスクを軽減

個体差があるので、理由は上記だけでは語れませんがトイレが少ないことに対するトラブル・ストレスは非常に大きいです。

「猫の頭数+1」は最低限用意してください。

私がこれまで飼った体感として、猫ちゃんの数が増えるほど「トイレの数は+1」ではなく2以上にする方が上手くいっています。

例えば、

- 猫1匹 は → トイレ

2個3個以上 - 猫3匹 は → トイレ

4個6個以上 - 猫5匹 は → トイレ

6個9個以上

というイメージです。

頭数が増えると各猫ちゃんの選択肢も増えます。

トイレがしたいタイミングが重なる確率や、ニオイの好き嫌いの種類も増えます。

意外と多いのが、トイレのタイミングが一斉に来る場合がたまにあります。1匹がトイレをしだすと、違う子もトイレをしだします。

縄張りやニオイなど、猫社会の事情があるのかもしれません。

トイレをしたいタイミングでできるように環境を整えておくことが、猫ちゃんのストレス軽減につながり、それが健康へと繋がっていきます。

トイレの数を増やすことで、物理的&タイミングの選択肢が増えますのでより良い環境を作ることができます。

一緒に使うか個別に使うか:猫の性格と好み

室内で飼う猫ちゃんにとって、トイレの共有は必須条件になってきます。

でも猫ちゃん一匹一匹違う性格や習慣があり、日々それらも変わっていきます。

多頭飼いの中で特に意識を寄せてあげた方がよい状態の猫ちゃんは

- 清潔好きな猫

- 神経質な猫

になります。

清潔好きな猫

キレイ好きな猫ちゃんは、他の猫が使用した後のトイレを避ける傾向があります。

このような猫ちゃんには、個別のトイレを提供することで自然な排泄行動を促せます。

といっても多頭の場合、その子専用の場所確保は難しいですよね。

こういう場合にも前項で述べた、猫の頭数+1個ではなくそれ以上の個数が必須になってくる事に繋がります。

トイレの選択肢が多くあれば、他の猫たちにのニオイの付き具合も希釈されます。

猫ちゃん個々によって好き嫌いなトイレがあるので、よく使うトイレも偏ってきます。よってトイレを多く設置するメリットに繋がってきます。

神経質な猫

ビビりな性格の猫ちゃんは、他の猫と共有するトイレに抵抗を感じる場合があります。

このような猫ちゃんには、静かで落ち着ける場所に個別のトイレを設置することが有効です。

といっても、、静かで落ち着ける場所に違う猫ちゃんが居たら元も子もないですよね(笑)

もし家庭内で可能なら、その子だけが行けるような空間があればそこにトイレを設置するとよいと思います。

- 小さい子なら、その子だけが通れるトンネルの向こうに空間を作る。

- 首輪のセンサーでその子だけが出入りできる空間を作る。

- その子だけがジャンプできる高い場所に空間を作る。

でも難しい方が多いのではないでしょうか?

うちでも色々試しましたが、無理でした。

そういう方はトイレの数を増やす、置く場所を変えるなどして工夫していくとよいです。

私の意見ですが、人が関与し過ぎたり、守り過ぎると逆効果になると感じます。

猫たちは家の中でも猫社会を築きます。

弱い側の猫ちゃんも人が思っているより快適かもしれない。

一見弱い猫ちゃんも工夫して、自分独自の方法を生み出し快適なトイレタイミングをGetしてい行くかもしれません。

そして、清潔好き・神経質な猫ちゃんも変わっていきます。

全然余裕でどーんと構えていた猫ちゃんが、神経質になったりします。人と同じです。

なので、その変化する猫ちゃん達に対して、飼い主側も変わっていかなくてはいけません。

いずれも、よく彼らを見て観察して、日々変更をかけていくのがBestだと感じます。

トイレの使用は各猫ちゃんの日々変化する個性と自然な習性を尊重することが重要になってきます。

トイレの配置:戦略的なレイアウトの重要性

猫の多頭飼いにおいて、トイレの配置は猫ちゃん達の自然な行動と心理的な安心感を重視する必要があります。

一般的に下記があげられますので、私の体験とともにお伝えします。

- 静かで安全な場所の選択

- 複数のオプション提供

- プライバシーの確保

- 猫の好みへの対応

1.静かで落ち着ける安全な場所の選択

猫は排泄中に身を守りにくいことを本能的に知っています。野生の本能から、排泄時に周囲の危険に対して敏感になります。

そのため、トイレは静かで落ち着ける場所に設置することが重要とされています。

部屋の四隅や、他の猫が頻繁に通らない場所が理想的とよく言われています。

一般的にはこのように言われていますが、猫ちゃんの性格やその時の状態によって変わってきます。

ただ、トイレの置く場所がほぼ無い状態だったり、良い場所が思いつかない場合は上記の位置でまずは置いて様子を見てみると良いでしょう。

ここで「静かで落ち着ける安全な場所」とありますが、自然界ではそのような場所は日に日に変化します。

例えば、昨日トイレをした場所は誰も来なくて静かだったとしても、今日はたくさんの猫たちや人間が集まる場所になっている可能性があります。

そう、自然界ではずっと同じ場所でトイレができるとは限りません。

なので多頭飼いの家の場合も近い環境にあるかと私は感じます。

その日その日で環境や猫ちゃん達の関係性も変わるので、次の頁の複数オプションに繋がっていきます。

2.複数のオプション提供

初めにも書いたように「猫の頭数+2以上」のトイレを用意することで、猫ちゃん達に選択肢を与えます。

その日その日で環境や猫ちゃん達の関係性は変わっていきます。

なのでその日その日の猫ちゃんの様子を見て、トイレの位置を変更しましょう!と言いたいところですが。。。不可能ですよね。

時間もなく、そんなスペースも無いかもしれない、そして設置場所の正解は人間にはきっとわかりません。

秒で猫ちゃんの感情は動いていきます。正解を求めるのは不可能です。人と同じです。

なので、「猫の頭数+2以上」が必須になってきます。

各猫ちゃんが、その瞬間瞬間に好みのトイレを見つけられるよう、「猫の頭数+2以上」に配置することを心がけてみてください。

3.プライバシーの確保

とは言っても、家の中は限られたスペースなので守りに特化したトイレの設置も必要になってきます。

その例として、トイレカバーやゲージ内への設置など、他の猫からの干渉を防ぐ工夫も有効です。

カバーやケージなど、ワンクッション置くことで中に入る時の安心感が得られる猫ちゃんも居ます。

その一方で、そのような場所は「どん付き」の場所でもあります。

「攻められたら逃げ場が無い場所」と感じる猫ちゃんも居ます。

その猫ちゃんが安心して使用するか或いは警戒して使わないかは、性格や猫社会の関係性によって変わってきます。

日々の観察を続けて配置変更など飼い主さん側が見ていく事が重要になってきます。

4.猫の好みへの対応

「トイレの共有を好む猫もいれば、個別のトイレを好む猫もいます。」

とネットではよく説明されています。もちろん正解です。

ただ私が表現するとしたらこう書きます。

「猫が、トイレの共有を好む時もあれば、個別のトイレを好む時もあります。」

違いわかりますか?

よく猫の事をネット上で書かれている説明には”猫”という固定で書かれます。

私はとても違和感があります。

永久にその猫ちゃんは変化しないのでしょうか?

いいえ、ここでも人と同じです。日に日に変化します。気分によって変化し続けます。

なので一つの答えを求めようとすると、間違った方向に行く可能性が高いです。

その日その日の猫ちゃんに合わせて物事を見ていく事が重要になってきます。

とは言っても、その瞬間の目の前の猫ちゃんの最善を提供するのは難しい。

そして24時間一緒に居て、提供し続けることは不可能に近い。

なので、選択肢を増やします。

選択肢を増やせば、その瞬間の猫ちゃんのBetterに近づける可能性が大きくなります。

快適な猫トイレ環境を作る:多頭飼いのコツ

色々なトイレを選んでもらうために、具体的にどのような”条件”や”モノ”があるか解説していきます。

具体的な例を見ることによって、いま猫ちゃんと住んでいる環境に落とし込み、是非想像してみてください。

配置場所:猫が安心してトイレを使える場所選び

ひとつに場所といっても、様々な観点から考えられます。

今回は、下記項目から見た場所選びについてまとめます。

- 音

- 光

- 温度

- 高さ

音

一般的に静かで人通りが少ない場所、というように書かれる場合が多いです。

しかし、これまで書いてきたように色々な性格の猫ちゃんや体調によっても好みは変わってきます。

静かな場所:人通りが少なく、洗濯機などの騒音から離れた静かな場所。人の動線から少し離れた場所。

騒がしい場所:にぎやかなリビング。子供部屋。廊下など。敢えてニオイを付けたい気分の時に好まれると私は感じます。

光

こちらも暗めの場所を提案される事が多いですが、のら猫ちゃんを見てみると真昼間のお天道様の下でおしっこをしているのを良くみかけます。

そして夜も同じようにおしっこをするでしょう。

色々な空間の提供がストレス軽減に繋がっていきます。

暗い場所:洗面台の下や洗濯機の横のスペース、ソファの後ろなど。階段下の空間などもよいでしょう。ある猫にとっては安心感のある隠れ家的な場所かもしれません。

明るい場所:窓際など自然光が入る場所、デッキ、サンルームなど。これらは外気も入り通気性もある場所になります。夜、いつも電気のついている部屋など。

温度

気温の体感は、人間と猫とでは雲泥の差があります。

人が快適と感じる温度が、猫ちゃんでも快適とは限りません。

そして、その時の体調によっても猫ちゃん自身変わるので、色々な気温の空間を提供することは非常に重要になってきます。

温かい場所:夏はエアコンを使用していない場所やデッキなどの外気と同じ気温の空間。冬は暖房が効いた場所。

寒い場所:夏はエアコンが効いた場所や通気性の良い場所。冬は暖房類を使用しない自然のままの空間。

高さ

高い場所:2階や屋根裏部屋。ロフトや、ちょっとした棚の上など。 掃除が大変にならない程度で可能な限り設置できたらいいですね。

低い場所:玄関の土間部分。デッキの庭に近い部分。庭など。 自然の大地に近い場所を好むように猫たちを見ていて思います。うちでは土間に置いたトイレが大人気です。

トイレタイプ:「構造別」と「形状別」

まずトイレの種類を話すうえで「構造別」と「形状別」で説明します。

表にまとめると下記のようになります。

このように見ると、結構種類があるなといった印象です。

猫ちゃん側の使用感・好みは、ずっと書いているようにわかりません。

そして日々変化します。

ですのでここでは、選択肢を増やす事のできる

飼い主側の手間・時間・価格などを中心に見ていきます。

構造別

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ノーマルトイレ | 猫砂を入れたのみのシンプル形 | 価格が安い | 掃除が頻繁 |

| システムトイレ | 2層構造 | 掃除の手間が少ない | ノーマルよりコスト高 |

| 自動トイレ | 排泄後に自動掃除する機能付き | 掃除の手間が少ない | 高価 |

形状別

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| オープンタイプ | 屋根のない箱型 | 掃除しやすい 排泄物に気づきやすい | 猫砂が飛び散りやすい 臭いが拡散しやすい |

| ドームタイプ (カバータイプ) | 屋根付きの密閉型 | 猫砂の飛び散りを防ぐ 臭いを抑える | 掃除がやや面倒 臭いがこもりやすい |

| 筒型 | 上から入る円筒形 | 猫砂の飛び散りを防ぐ | 子猫や老猫には不向き |

| フルカバー型 | 入口にも蓋がある完全密閉型 | 臭いを完全に遮断 | 掃除が面倒 |

構造別:ノーマルトイレ

ノーマルトイレは最も基本的な形のトイレで、シンプルな構造をしています。

簡単に言うと、猫砂を容器に入れただけです。

このタイプのトイレは屋根がないため、空気が流れやすく、臭いがこもりにくいです。

オープンのため、排泄物が目につきやすいので、体調管理しやすいです。

一方で排泄後など見た目がよくないという面もあります。

掃除頻度が一般的に多めと言われていますが、トイレ自体の数を増やすことで頻度も少なくできます。多頭飼いの場合は、比較的安価なのでこちらを選ばれている方が多い印象です。

ただ猫砂を大量に消費するため、ゴミ処理やゴミ出しの手間が多くかかります。

構造別:システムトイレ

システムトイレは、排泄物(尿と便)を分けて処理する構造が特徴です。

トイレ本体も少し高めで、専用の猫砂も少し高め。下に尿を受けるシートも購入が必要になります。

(ただ私はシートの代わりに新聞紙を使用してるので経済的です。)

その一方で猫砂の交換頻度が少なくてすむので、どちらの方が経済的かは言い切れません。

上部の専用猫砂には尿が残らず、シートもニオイを抑える化学物質が入っているため。

人間側はニオイの不快感は少ないでしょう。

逆に猫たちのニオイを通してのコミュニケーション面では、ノーマルトイレよりは物足りないかもしれません。

私の意見としては、最低でも一つは家に設置するのがよいと思います。

行く行くは尿検査が必要になる可能性が高いので、システムトイレでおしっこをしてくれると容易に尿が摂取できて便利です。

構造別:自動トイレ

汚れたら自動で猫砂を綺麗にしてくれる優れもの。

自動と聞いて、危ないのでは?とはじめは思ったのですが、最近ではセンサーで猫ちゃんを感知して、掃除をStopしたり、スマホと連携してリアルタイムに状況把握できたりと、様々なものが出てきています。

多頭となると飼い主さんの世話時間も増えていくので、このような自動のものにフォローしてもらうのもひとつの考えかと思います。

猫ちゃん側にとっても、アミューズメントのような刺激的なトイレがあっても面白いのではないかと思います。

後は、見た目はゴツクて警戒する猫ちゃんも居ると思います。ただ多頭の場合は色んな子が居るので、使用するトイレの差別化・区別化ができて良い面も多いと思います。

まだ私は使用したことがないので、是非1つは設置して猫ちゃんと一緒に楽しんでみたいと考えています。

形状別:オープンタイプ

オープンタイプは最も自然に近い形状で、猫が警戒せずに使用できます。

トイレの使用具合もよくわかります。

通気性が良いので、こもって嫌な臭いになる可能性も低いです。逆に排泄直後は比較的においます。

ただオープンなので、猫砂を使用している場合は砂が外にこぼれやすいです。

トイレの大きさも、受け皿部分のみなので多と比べると小ぶりです。

丸洗いもしやすいです。

形状別:ドームタイプ(カバータイプ)

ドームタイプは、オープンタイプの上に屋根ができたイメージです。

開放的なトイレが好まない猫ちゃんには人気です。

こちらも、オープンよりはましですが猫砂が外に出ることが多々あります。

あとトイレをしている最中も覗けば確認できます。

次に紹介する筒形だと、トイレ中の確認がほぼできないので、その点で差別化するとよいと思います。

形状別:筒型

出入口が天井部分にあるトイレです。

周囲が壁になるので、猫ちゃんも安心してトイレができます。

あと砂の飛び散りもトイレ後の砂かけ時はゼロです。ただ出入りの際に足についた砂が少し周囲にこぼれます。

初めて使う猫ちゃんは、少し戸惑う子が居ます。

あと高齢や子猫だと、上に上る事が困難な場合もあるので、ステップ台やトイレ本体の大きさで調整しましょう。

個人的にはこの筒形が一番好きです。猫たちの反応を見ても、この形がうちではNo1です。

形状別:フルカバー型

部屋のように扉がついて完全に個室になるタイプです。

扉さえクリアできれば、とても快適なトイレになります。

こちらも出入の時に足についた砂が外に出る場合があります。

4つの形状を説明してきました。

色々な性格の猫ちゃんが居ますので、多くのパターンを設置してあげる事をお勧めします。

というのも、

うちのビビりの猫さんは、意外にもオープントイレしか使いません。

予想するに、常に周りを確認しながらトイレできるのが良いのかなと思います。

その他3つは、死角が生まれます。攻められたら逃げ場が無いです。

なので、本当に試してみないと人間にはわからない領域なのです。

猫砂のタイプ:特徴&デメリットからみる

構造と形状を見てきました。

次は中に使う猫砂について説明します。

| 種類 | 原料 | 特徴 | デメリット |

|---|---|---|---|

| 鉱物系 | ベントナイト ゼオライト | – しっかり固まる – 掃除が容易 – 消臭力が高い – 天然の砂に似ている | – 重い – 粉塵が舞いやすい |

| 木系 | おがくず ひのき | – 軽量で扱いやすい – 自然な抗菌 – 消臭効果 | – 固まり方が弱い – 崩れやすい – 飛び散りやすい |

| おから系 | 大豆の搾りかす | – 食品原料 -安全性が高い – トイレに流せるタイプが多い – 粒が大きめで飛び散りにくい | – アンモニアと混じると悪臭の可能性 – 価格がやや高め |

| シリカゲル系 | シリカゲル | – 抗菌・消臭力が高い – 交換頻度が少ない – 飛び散りにくい | – 価格が高め – 誤食のリスクがある |

| 紙系 | 紙 | – 軽量で持ち運びやすい | – 飛び散りやすい – 吸水ポリマー含有の場合、誤食リスクあり |

鉱物系

一番安価なものになります。

飼い主側のデメリットは、非常に重いです。

掃除するときも、尿と勉を巻き込んでゴミ袋に入れるので、より一層重くなります。

多頭飼いの場合は量も多いので、非常に重くなります。

逆に猫ちゃん達には一番大人気です。

しっかり踏みしめて、砂も力強く掘れて、とっても大人気です。

砂を全部交換した直後なんか、大興奮で猫砂の上で転がり回っています。

土に似た重みなので、本能的に好むのかなと私は感じます。

木系

「おがくず」や「ひのき」が原料ものが多いです。

原料と書いてあるように、殆どが猫砂用に加工されたものになります。

猫ちゃんのおしっこも固りやすいように改良されているので使いやすいです。トイレにも流せるものが多いのでゴミ出しの手間も省けます。

商品の種類は減りますが、天然のそのままの素材で販売されているものもあります。

天然なので、香りはすごくよいです。猫ちゃんが万が一食べても全く問題ないので安心安全です。

ただ使い勝手は加工されたものよりは劣ります。

うちでは夏の時期に、一部の猫トイレで”ひのきのおがくず”を使用します。

ひのきは虫除け効果もあるということから、家の中に来るムカデなどを忌避してくれるかなと使用しています。

おから系

原料は、「おから」や「エンドウ豆」などがあります。

使用感や、重さ、固まり具合はほぼ全項の「木系」と同じです。

といっても、人間の感じる事なので猫ちゃん達にとっては全く違うものに見えるかもしれません。

ひとつの猫砂にこだわらず、使用頻度に関わらず色々試す事をお勧めします。

うちでもたまに「おから」原料のものを使います。日頃とは違う猫砂になって変化を猫ちゃんも楽しんでいるように感じます。

シリカゲル系

一番天然からは離れるものになりますが、人間側の使い勝手はよいです。

消臭も優れたものがたくさん出ています。システムトイレ用として使用する場合が多いです。

商品の種類も多いので、楽しみながら試すといった感じで私はたまに買います。

匂ったことのない香りや、肉球の肌触りで、猫ちゃん達は戸惑いますが、それもまた刺激的な経験。

数か月誰も使用しない場合もありますが、半年後から一番人気になったという猫砂もありました。

紙系

紙系で加工された猫砂は、木系よりも軽いものが多いい印象です。

なので、肉球の裏に付きやすくトイレの外に散らばりやすい傾向があります。

そして、勿論トイレに流せるのでゴミ出しの手間はないです。

紙系の種類で私が一番愛用しているのが、「新聞」です。

新聞を手で2,3センチ位にひも状に破り使用しています。

うちの猫たちは、この新聞紙トイレにはマーキングとして使用している感じがします。

尿しかせず、よく他の猫ちゃんがした尿の匂いを嗅いではチェックし回っています。日常に”匂い”の刺激が入り楽しそうです。

トイレトラブルを防ぐ:多頭飼いならではの対策

”トラブル”と書くと”いけない事”という目でみてしまいがちです。

しかし、私は”いけない事”とは見ていません。

”サインを出してくれてる”と見ます。

人間も同じ。

何か理由があって、トラブルが起こりますよね?

その理由を解決して、一歩ずつ前に進んでいく。

猫ちゃんのトイレについても同じように私は見ています。

何か理由があって、それに対する表現方法のひとつとしてトイレトラブルが発生している。

悪いもの!という一つの答えに持って行かずに猫ちゃん達を見ていってください。

その原因を探るヒント探しとして、下記からいう事を実践しながら答えに近づいて行ってください。

縄張り意識への対応

一般的に猫は縄張り意識が高いとされています。

犬よりも人間との生活が始まった歴史が浅く、野生的な遺伝子が色濃く残っているという説もあります。

人が猫を飼う時点で、もう不自然なのです。

そこを理解した上で共同生活をしているという意識を持つ事が重要だと私は感じます。

常に同じ猫たちが同じ建物の中に24時間居る。

その環境下でいかに自然に近い行動がとれるか、日々試行錯誤しながら人間側が案を考えていく事が重要になってきます。

ですので、なわばり意識は絶対に在るもの。どう付き合うかという観点で猫ちゃん達を見て欲しいです。

縄張り意識を無くす=良い ✖間違い‼

これは本当にイコールではありません。

それは個々の猫たちの存在意義を打ち消す思考になるのでとても危険と感じます。

猫ちゃん達は理由があって、なわばり意識を持ったり持たなかったりします。

そしてその意識も日々変化します。

違う猫ちゃんが主張し始めたり、しなくなったりします。

よってトイレの数や種類・配置の場所の選択肢を増やすことが、最短の対処策になります。

人間はリアルタイムで対応できないですし、答えはわかりません。

猫たちに選んでもらうのが多頭飼いにおいて、最善の方法だと私は考えます。

遠回りのようで、近道にきっとなります。

なぜ猫はトイレ以外で排泄するのか?

前項同様、こちらもダメなものという観点でみないように心がけて見てください。

猫ちゃんのひとつの表現・サインです。

きちんと理由があってトイレ以外で排泄をしています。

一般的には下記の理由が言われています。

- トイレの清潔さの問題

- トイレの数が足りない

- トイレの種類や砂が好みに合わない

- トイレの場所が変わった

- マーキング行動

- ストレスや不安

- 老齢や身体的な問題

- 健康問題

❶~❹は、これまで書いてきたように「トイレの種類」「トイレの場所」などを変更するか、元々複数置くことで解決する可能性が高くなります。

❺マーキング行動 について、

人間のように、トイレは排泄をする目的だけのものではありません。

このマーキングする場所としても猫たちは使います。ですので前半書いたように「賑やかな場所」「人通りが多い場所」のトイレを好む事もあります。

私は、悪い事だと決めつけて猫ちゃん達を見ず、何か猫同士で色々あり、そこにニオイを付ける選択に至ったんだなと私は考えます。

うちでもトイレ以外で排泄をすることはたまにあります。

続くようであれば、猫たちの様子を注意深く見つつトイレの場所や形、猫砂など変更しながら様子を見るようにしています。

❻ストレスや不安 こちらはすべての事に繋がってきますので非常に難しいですが、やることは同じです。

まずは「トイレの場所」「トイレの種類」など変更してみて、猫たちの様子を見ます。基本元気であれば様子見を繰り返しBettetな方向にもっていきます。

❼老齢や身体的な問題❽健康問題 高齢の猫ちゃんや持病を持った猫ちゃんの場合はこの可能性があります。

専門家に相談しつつも、目の前の猫ちゃんの事を一番理解しているのは飼い主さんなので猫ちゃんにBettetなトイレを上記で書いたように「トイレの種類」「トイレの位置」を変更しながら見つけていってほしいです。

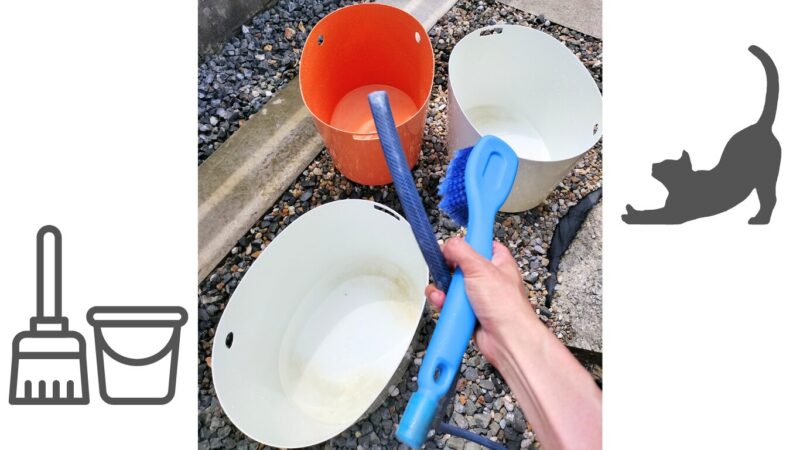

掃除と消臭方法について

猫は非常に清潔好きな動物であり、汚れたトイレを避ける傾向があります。

と一般的には言われています。もちろん正解です。

しかし物事には全てにメリットとデメリットがあります。

メリットは言うまでもなく、清潔に保つ事によって感染症や猫のストレス軽減になることです。

では一方でデメリットについて考えたことはありますか?

下記に清潔に保つ事によるデメリットについてまとめました。

- 免疫系への影響

- 自然な行動の抑制

- 微生物叢のバランス崩壊

- 化学物質への過剰暴露

- 自然治癒力の低下

猫トイレを過度に清潔に保ち過ぎる事へのデメリットを項目ごとに解説します。

免疫系への影響

猫の免疫システムは、適度に細菌やウイルスに触れることで強くなっていきます。

トイレを極端に清潔に保つと、猫の免疫系が適切に発達・維持されない可能性があります。

この考え方は「衛生仮説」と呼ばれています。

あまりに清潔すぎると、かえって体の防御システムが混乱して、アレルギーや自分の体を攻撃する病気になりやすくなるかもしれません。

自然な行動の抑制

猫は本来、自分の排泄物の匂いを通じて縄張りを主張する習性があります。

トイレを頻繁に清掃しすぎると、この自然な行動が抑制され、ストレスの原因となる可能性があります。

適度に匂いが残っている事は、猫にとって安心感を与える重要な要素にもなります。

微生物のバランス崩壊

猫のトイレ環境には、有益な微生物が存在します。

これらの微生物は、有害な細菌の増殖をおさえ、自然な分解プロセスを促進します。

過度の清掃や消毒は、これらの良い微生物のバランスが崩れる原因になり、かえって有害な細菌の繁殖を招く可能性があります。

化学物質への過度な接触

掃除で使用される洗剤や消毒剤は、猫の敏感な呼吸器系や皮膚に悪影響を与える可能性があります。

これらの強い化学物質を何度も嗅いだり触れたりすると、アレルギー反応や他の健康問題を引き起こす可能性があります。

自然治癒力の低下

適度に細菌に触れることは、自然治癒力を高めたり、保ったりする役割があります。

過度に無菌的な環境は、この自然治癒力を弱める可能性があり、結果として些細な感染症や健康問題に対する抵抗力が低下する可能性があります。

トイレの清潔さを保つことは重要ですが、猫の健康と自然な行動のバランスを考慮することも大切です。

何事にもメリットとデメリットが存在します。

どちらかというと昨今は、綺麗にし過ぎる社会になりつつあります。

今回、猫ちゃんの免疫などの話が出てきましたが、私たち人間も同様です。

一見、汚い・臭いと思うような事も今一度、そこまで反応することなのかな?と足を止めて考えるきっかけになればと思います。

あと、時々気になるのが猫自身の匂い。特にお尻周りの臭いは、猫にとって大切なコミュニケーションツールでもあるため、全て消すわけにはいきません。そんな時に役立つのが、PETCAREのドライシャンプーです。週に1回スプレーするだけで、気になる臭いが和らぎ、シャンプーしたような清潔感が得られます。銀イオンによる除菌効果とプラチナの抗酸化作用で皮膚ケアもできるので安心です。ドライシャンプーなので猫もリラックスして使え、水を使わないため信頼関係も損なわれません。全ての成分が安全なので、舐めても安心です。税込3,300円でコスパも良好。ぜひ試してみてください。

まとめ

猫の多頭飼いにおけるトイレ事情は、猫一匹一匹の行動・表情を観察し、日々の変化に柔軟に対応することが鍵となります。

こう書くと、とても難しく感じると思います。

ですので、猫たちに自ら選択してもらう環境を飼い主側が作る。

そう思考を変えると、実はとても簡単なことなのです。

そして、その方がはるかに正解に近い答えを提供できます。

トイレの数・トイレの種類・配置場所の環境など、いろいろ試していきましょう。

一緒に使うか個別に使うかは、猫の性格や好みによって異なります。

最も重要なのは、飼い主側が猫たちの反応をみて、試行錯誤を重ねることです。

正解は一つではなく、日々変化していくものです。

猫ちゃん達と共に過ごす時間を大切にしながら、最適なトイレ環境を整えていくことが、多頭飼いの成功につながります。

一緒に生きている家族と共に、悩みながらも楽しい毎日を築いていきましょう!

最後まで読んで頂きありがとうございます。