「猫の食事の回数、少し多すぎるかも?」と思ったことはありませんか?日常的に食事の準備が頻繁で、愛猫が「またごはん?」と期待する目を向けてくると、その回数に疑問を感じることもあるでしょう。しかし、与えすぎは消化器への負担や肥満につながる可能性があるだけでなく、猫の自然な生態ともズレが生じてしまいます。

本記事では、「猫の食事回数を減らす方法」について、単に回数を減らすだけではない視点でお伝えします。猫の生態や健康に配慮しながら、段階的に無理なく回数を減らし、健康的な生活リズムを整える方法をご紹介します。回数を見直すことで、消化器系の健康維持や理想の体重管理が楽になり、愛猫とのコミュニケーションも深まるでしょう。

以下の内容を通して、最適な食事回数を見つけ、日々の生活に取り入れていきましょう。

- 猫の食事回数を減らすべき理由

- 減らす前の準備と注意点

- 具体的な減らし方のステップ

- 食事とは栄養摂取以上の意味があること

猫との絆を深めながら、健康的な食生活を実現する方法をお伝えします!

猫の食事回数を減らすべき理由

- 1日10回は多すぎる?食事回数のデメリット

- 頻繁な給餌で起こる健康問題とは

- 適切な食事回数で得られるメリット

1日10回は多すぎる?食事回数のデメリット

昨今、猫のごはんのタイミングは多ければ多い程良いとされる情報が主流になっています。

理由としては下記が主な理由です。

- 猫の本来の食習慣に合っている

- 消化に負担がかからない

- 肥満予防につながる

- 嘔吐を予防できる

- 食事の鮮度を保てる

1は野生の猫は狩りをして、日に何回もこまめに食べるからとされています。

しかし、毎日餌にありつけるとは限りません。

全く食べない日が何日も続く場合もあります。よって家猫とは状況が全く違います。

2~4はそもそも、体が丈夫だったら回避できることばかりです。

5も強い体だったら少々鮮度が悪くても全く問題ありません。

うちの猫たちは少し腐った肉が好きな時もあります。

以前、肉をわざと外で腐らせてから食べていました。

人からすると「腐敗」に分類されるものも、動物たちからすると「発酵」と判断し、美味しくなっているのかもしれません。

「腐敗」と「発酵」の境界線は、人間が引いた物差しにすぎません。自然界に線引きなどありません。

人間の物差しだけで猫たちを見ていると、もしかしたら猫の行動制限を知らず知らずのうちにしてしまっているかもしれません。

参考文献:

https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121831/S18808824-77-P041.pdf

https://www.taiyokagaku.com/lab/column/03/

食事回数が常に多すぎることは、猫の自然な生態と合わず、様々な問題を引き起こす可能性があります。

過剰な食事は、肥満のリスクを高め、消化器系に負担をかけます。

肥満のリスク:食べすぎにより体重が増加

消化器への負担:頻繁な食事で消化器官が疲弊

また、常に食べ物が用意されていることで、猫本来の狩猟本能や空腹感を感じる機会が失われてしまいます。空腹は最高のごちそうであり、ファスティングの重要性も忘れてはいけません。

適度な空腹感は、食事の楽しみを増し、消化器系の健康にも寄与します。

さらに、同じ食事の繰り返しは、猫の生活を単調にし、食事に対する興味や期待感を減少させてしまう可能性があります。

一生同じ食事を与え続けることは、猫にとって非常につまらない人生となります。

そしてその一定の食事が、もし猫に合っていなかった場合、取り返しのつかない健康上の問題を引き起こす可能性があります。

頻繁な給餌で起こる健康問題とは

頻繁な食事は、猫の消化器系に休息を与えず、過剰な栄養摂取につながる可能性があります。

これは肥満だけでなく、糖尿病や腎臓病などの慢性疾患のリスクを高める可能性があります。

人間と同じです。

また、常に同じ食事が用意されていることで、食事の価値や楽しみが薄れ、精神的な刺激が減少する可能性もあります。

自然界では、猫は狩りの成功や失敗、食べ物の種類の変化など、様々な要因によって食事体験が変化します。

この多様性を失うことは、猫の生活の質を低下させる可能性があります。変化のない毎日はつまらなく、刺激のない人生になります。

刺激がない人生は免疫が下がります。病気にもなりやすく、そもそもつまらない猫人生になります。

これも全く人間と同じですね。

また、キャットフード業界の商業的なメッセージに惑わされず、猫本来の自然な食生活を目指すことが大切です。

適切な食事回数で得られるメリット

適切な食事回数に調整することで、猫の自然な食生活リズムに近づけることができます。

これにより、消化器系の健康が改善され、適切な体重維持にも役立ちます。

この「近づける」が大切です。

正解は、一つではありません。そして毎日変化します。

ひとつの正解を追い求めるのではなく、毎日の様々な変化や出来事の上に食事が成り立ってると考えてみてください。

「今日は食べすぎたな~」

「今日は嫌なことあったので腹が痛いな~」

「なんか今日は腹減らないな~」

これが人生です。

共に猫と生きるということを楽しみ、正解に近いモノををウロウロ楽しみながら生きるのが私は真の食事の正解と感じます。

また、食事時間を楽しみにすることで、猫の生活に適度な刺激を与えることができます。

さらに、飼い主にとっても、猫の食事管理が容易になり、より質の高い時間を過ごすことができるようになります。

食事管理・・というか、管理が必要なくなります。

猫たちが合わせてくれます。

何を提供しても、元気でいてくれます。

自然界はその日その日Getできた獲物で生き抜きます。そしてGetした獲物から、必要な栄養を吸収して生きています。

ですので家猫の場合は、飼い主が提供した食事から必要なものを吸収してくれるので、飼い主側の管理が非常に楽になります。

そして

食事の準備や給餌の過程を通じて、飼い主と猫のコミュニケーションが深まり、より豊かな関係性を築くことができます。

飼い主側もいろいろな食事を選ぶのが楽しくなり、その楽しんでいる姿を猫が見ることで、食事時間がより豊かな体験となります。

猫の食事回数を減らす前の準備

- 猫の体調チェック:栄養が足りないサインとは

- 現在のごはんの時間と量を把握しよう

- 獣医師に相談:個別のアドバイスを得る重要性

猫の体調チェック:栄養が足りないサインとは

食事回数を減らす前に、まず猫の現在の健康状態を確認することが重要です。

栄養不足のサインには、

- 毛艶の悪化

- 体重減少

- 活動量の低下

- 食欲不振

- 口臭

- 目・鼻の潤い

でも、、、わかりませんよね‥?

それがわかっていたら初めからしているわ。と思う方が多いのではないでしょうか?

なので、全部ひっくるめて、全体的に 元気かどうか です。

言葉で書くと、なんだそんな単純なこと誰でもわかるよと声が聞こえてきそうですが、これはとても重量なことです。

あなたの前の猫ちゃんが元気かどうか。これは獣医師でもSNSの専門家でもわかりません。あなたしかわからないことです。

毎日の変化、表情、猫たちとの関係性、色々なものが交わって元気かどうかが現れます。それでも不安な場合、獣医師に相談してから食事回数の調整を始めるとよいでしょう。

ただし、食事を食べないのは単にお腹が減っていないだけの場合も多いことを覚えておきましょう。猫は本能的に体調を整えるために食事を控えることがあります。

飼い主が過度に心配して無理に食べさせようとすることで、かえって猫の自然な体調管理を妨げてしまう可能性があります。

生肉を挑戦したいけれど勇気がない方は、生肉原料のものから試してみるのもよいです↓

猫の食事を見直す – カロリー計算を超えた新しい視点

従来の栄養学の限界を理解する

現在の栄養学は、人間の世界でも犬猫のペットフード業界でも、カロリー計算が基本となっています。しかし、この考え方には限界があります。カロリーは燃やした時の熱量で計算されていますが、これが体内でも同じように機能するとは限りません。

例えば、体調が悪い時に栄養価の高い食事をしても、それが必ずしも体に吸収されるわけではありません。にもかかわらず、従来の栄養学では、与えられた栄養素が全て体内に吸収され、良い影響を与えると考えられています。

この考え方は、猫の食事においても同様に適用されており、再検討する余地があると感じます。

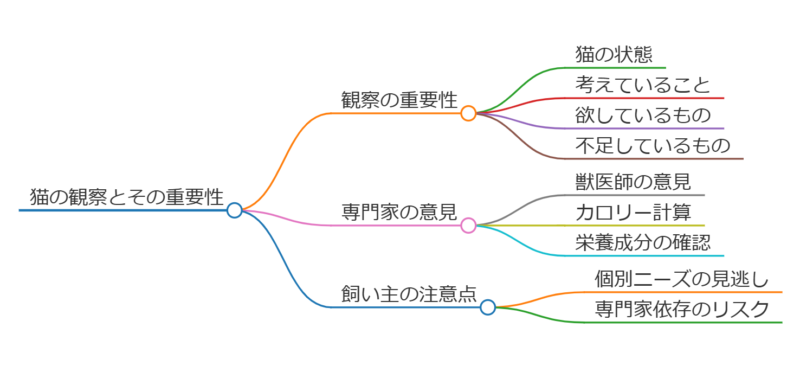

個別性を重視した観察の重要性

SNSや専門家の意見に頼りすぎず、目の前の猫をよく観察することが大切です。カロリー計算や水分計算、詳細な栄養成分の確認も重要ですが、それ以上に猫の状態、考えていること、欲しているもの、不足しているものを直接見ることが重要です。

答えは専門家や獣医師の中にあるのではなく、あなたの目の前の猫が持っています。熱心な飼い主ほどカロリー計算や栄養学の勉強に没頭しがちですが、それによって猫の個別のニーズを見逃す可能性があることを認識しましょう。

自然界の食事パターンを参考にする

自然界では、動物は常に理想的な食事を取れるわけではありません。狩りができない日もあれば、たくさん食べられる日もあります。

また、食べられる種類も状況によって変わります。しかし、動物たちはその時々で手に入るものの中から必要なものを選び、体内に摂取しています。

この自然な摂食パターンを参考にすることで、ペットフードの栄養素やカロリー計算にとらわれすぎない、より柔軟な食事管理の方法が見えてくるかもしれません。猫の本能的な食行動を尊重し、時には変化のある食事を提供することも検討してみましょう。

獣医師に相談:個別のアドバイスを得る重要性

これまでの観察や変化点から色々試したが不安な場合、獣医師の助言を求めることも大変重要です。一人で考え実行することは非常に大切なことですが、頼ることも次に重要になってきます。

特に高齢の猫や持病がある猫については、専門的なアドバイスが必要です。獣医師は猫の健康状態、年齢、体重、活動量を総合的に考慮し、最適な食事プランを提案してくれるでしょう。

ただし、動物医療業界・キャットフード業界の商業的なメッセージに惑わされず、猫本来の自然な食生活を目指すことも大切です。獣医師のアドバイスを参考にしつつ、自分の猫の個性や生活環境に合わせた食事プランを作成することが理想的です。

猫の食事回数を減らす具体的な方法

- 段階的に減らす:10回から2回への道のり

- 新しいごはんの時間を設定するコツ

- 待てない猫への対処法:おやつで乗り切る

段階的に減らす:10回から2回への道のり

食事回数を10回から2回に減らす際は、急激な変更を避け、段階的に進めることが重要です。まず、現在の10回の食事を8回に減らし、猫の反応を観察します。1週間ほど様子を見て問題がなければ、6回、4回と徐々に減らしていきます。最終的に2回になるまで、各段階で1〜2週間かけて猫を新しいリズムに慣れさせます。

そして何よりも大切なのは、目の前の猫の状態です。どんなに有名な専門家や動物病院の先生が言うことよりも、最も適切な答えを持っているのは、目の前にいる猫自身です。その猫から発せられるメッセージを飼い主さんがキャッチし、適切に対応していくことが最も重要です。

ここで挙げた回数の減らし方に従う必要はなく、その時々の状況に応じて増やしたり減らしたり、元に戻したり、少しペースを早めたりと、柔軟に調整してみてください。1つの正解はなく、猫の数だけ方法があります。

| 段階 | 食事回数 | 期間 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 1 | 10回 → 8回 | 1週間 | 猫の反応を観察 |

| 2 | 8回 → 6回 | 1〜2週間 | 新しいリズムに慣れさせる |

| 3 | 6回 → 4回 | 1〜2週間 | 新しいリズムに慣れさせる |

| 4 | 4回 → 2回 | 1〜2週間 | 最終的な目標に到達 |

猫の食事管理を行う際には、体重や行動の変化に注意を払い、必要に応じて調整を行うことが大切です。また、食事の内容や与え方に変化を加えて、猫の興味を引き出す工夫も必要です。たとえば、ウェットフードとドライフードを組み合わせたり、手作り食を取り入れたりすることで、食事に多様性を持たせられます。

さらに、ご飯をあげるタイミングや温度を変える、冷たいものや少し温かいものにする、食べ物の硬さや柔らかさを調整する、与える場所を変えるなど、工夫の余地はたくさんあります。また、多頭飼いの場合には、皿の並べ方や配置を工夫したり、皿そのものを変えるのも一つの方法です。

- タイミング

- 温度

- 硬さ

- 場所 など

そして、最も影響を与えるのは、飼い主さんの「ご飯のあげ方」です。ゆっくりと落ち着いてあげるのか、忙しそうに急いであげるのか、または楽しそうにあげるのか、どのような姿勢であっても、猫は飼い主さんの様子を敏感に感じ取っています。決まったスタイルにこだわらず、自由に試してみることで、新たな発見があるかもしれません。猫たちは飼い主さんの行動をよく観察しており、そのすべてが食事に影響しているのです。

新しいごはんの時間を設定するコツ

新しい食事時間を設定する際には、猫の自然なリズムと飼い主の生活スタイルを考慮することが大切です。ただし、毎日同じ時間に食事を与えるのは自然界では不自然であるため、ある程度の不規則性を持たせることで、猫の本能的な期待感や興奮を引き出すことができます。

また、食事の準備や給餌の際には、必ずしも「穏やかな空気感」を作る必要はありません。世間には、猫の食事中に穏やかで落ち着いた雰囲気を保つべきだという情報が多くありますが、取り繕った穏やかさや無表情の空気感が、必ずしも猫にとって心地よいとは限りません。猫も人間と同じように、日々異なる出来事や喜怒哀楽を感じながら生きています。そのため、飼い主が自然体で、素直な表現や行動をすることで、猫にとっても安心でストレスのない食事時間になるでしょう。

猫が食事を楽しみにできるような環境を作ることが重要です。例えば、食事の準備中に猫が興奮して走り回ったり、そわそわする様子も、食事の一部として受け入れられます。このような期待感やワクワクする気持ちも、食事体験の大切な要素です。

待てない猫への対処法:おやつで乗り切る

食事回数を減らす過程では、猫が待ちきれずに鳴いたり催促することがあります。このような場合は、少量のおやつを与えたり、おもちゃで遊んで気をそらすなど、工夫して対処すると良いでしょう。食事以外の時間を充実させることで、猫のストレスを軽減し、新しい食事リズムに適応しやすくなります。

その一方で、猫が催促するからといってすぐに食べ物を与えることは、長期的に見て猫の健康に必ずしも良い影響を与えるとは限りません。猫は自分の催促が飼い主に働きかけると理解しており、そのために鳴いたりそわそわしたりします。目の前の姿がかわいそうだからといって毎回食べ物を与えると、猫は常に満腹状態となり、自然な飢えや満腹のリズムを失ってしまいます。自然界では、いつでも美味しいものが目の前にあるわけではありません。飢えや満腹を繰り返すことが、猫の自然な免疫力を高め、健康を維持するのに役立ちます。

催促にすぐ応じることが「猫のため」だと思うのは、実は飼い主の自己満足に過ぎない場合があると認識することも大切です。猫本来のリズムを尊重し、健康な食生活をサポートすることが、長い目で見れば最も猫のためになるのです。

催促に対する対応として、まずは「催促に応じないこと」を心がけてみてください。猫に対して、なぜ今おやつをあげないのかを冷静に伝えることも意味があります。言葉の内容を理解していなくても、飼い主が本気で伝えようとする気持ちは猫にも伝わるものです。

うちではたまに、下記を使って生肉からジャーキーを作ります。数時間この機械から良い香りも届けてくれるので、作る過程から猫たちは大興奮です。食べる前からワクワクな時間です。

ファスティングの考え方:実例

現代猫と過食の影響 〜可愛さの裏に潜むリスク〜

我が家の猫の食生活 〜自然なリズムを尊重して〜

現代猫と過食の影響 〜可愛さの裏に潜むリスク〜

現代では、「食べていれば健康」という考えが一般的になっており、その影響で猫もつい食べ過ぎになりがちです。しかし、これが健康に良いとは限りません。私たちの社会は豊かになり、過食による健康リスクが増えた結果、ダイエット産業が活発化しています。このような「食べ過ぎ」の傾向は、人間だけでなく、共に暮らす猫たちにも影響を及ぼしているのです。

SNSなどで、ぽっちゃりとした猫が「可愛らしいキャラクター」としてシェアされているのをよく目にします。確かに、ふっくらした姿は愛らしく見えますが、それが猫にとって健康的かどうかは別の視点からも考える必要があります。肥満は免疫力の低下や病気の原因にもなり得ます。過食の時代がもたらした「可愛さ」には、健康リスクが潜んでいる可能性もあるのです。

我が家の猫の食生活 〜自然なリズムを尊重して〜

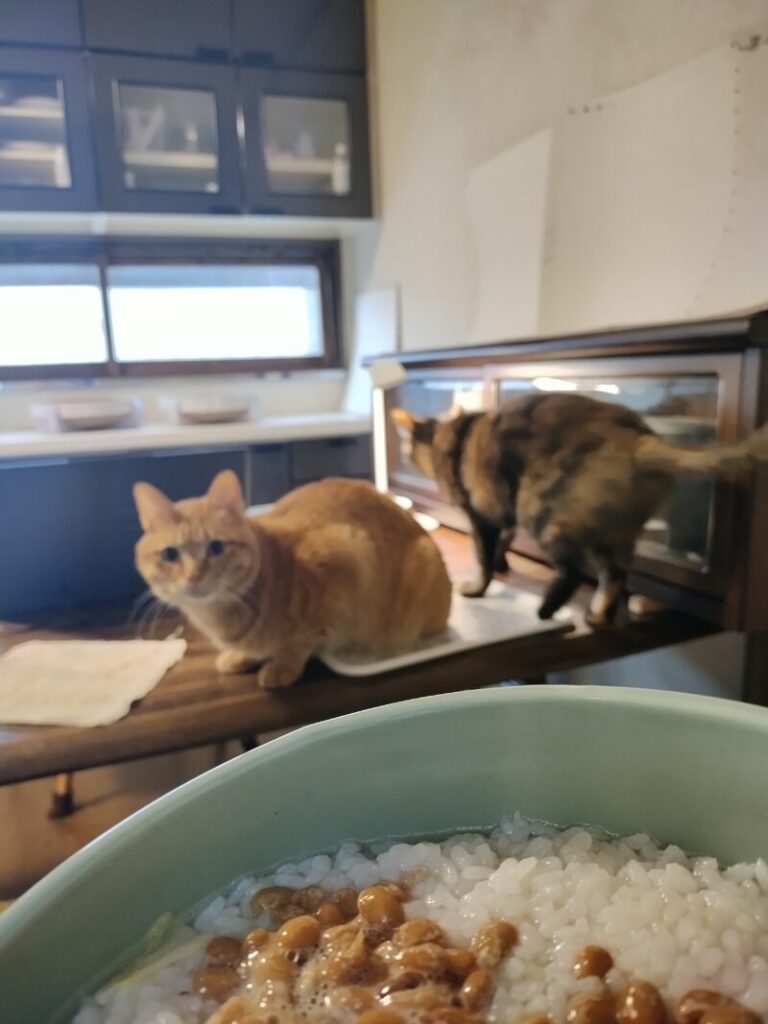

私の家では、猫に1日1回程度、朝に餌を与えています。それ以外は、私が食べているものを少し分け与えることもありますが、定時に餌を与えるわけではありません。かつては1日に5回に分けて餌を与えていた時期もありましたが、その頃は嘔吐の頻度が高く、今と比べて体調管理が難しかったです。現在では、吐くことも月に1、2回程度で、体調が安定しています。

猫が食べたくない時は無理に食べさせず、その猫のペースに合わせています。特に家にいる1匹の猫は年に数回、1週間ほど食べない時期があるのですが、その後は元気になるため、自己調整をしていると捉えています。また、たくさん食べたがる時期にはいつもより多くの餌を与え、猫たちの変化に合わせて柔軟に対応しています。これは人間も同じで、気分や体調によって食欲に変化があるように、猫も日々感じて生きているのです。

以下に、猫の給餌に関する以前と現在の比較を表形式で示します。

| 項目 | 以前 | 現在 |

|---|---|---|

| 給餌回数 | 1日5回 | 1日1回(朝) |

| 給餌時間 | 定時 | 定時+不定期(飼い主の食事から分け与える) |

| 猫の体調 | 不安定(嘔吐が多い) | 安定(嘔吐は月1-2回程度) |

| 体調管理 | 困難 | 容易 |

| 給餌方針 | 固定的 | 柔軟(猫のペースに合わせる) |

| 食欲変化への対応 | 不安感 | 柔軟(食欲旺盛時はより多く与える) |

| 絶食期間への対応 | 困難・不明 | 許容(自己調整と捉える) |

現代の生活様式は、猫にも過食の影響を及ぼしていますが、彼らが自身のペースで調整できるよう見守ることも大切です。食べ過ぎや食べなさすぎを一概に心配するのではなく、猫の自然なリズムを尊重しながら共に暮らすことが、飼い主にとっても猫にとっても、豊かな日々を築く一歩となるでしょう。

食事とは? 全て繋がっています。

猫の食事は単なる栄養摂取の手段ではなく、猫と飼い主の関係を深める重要な機会であることを忘れないでください。食事の準備から片付けまでの過程全体が、猫にとっての「食事」となります。飼い主の感情や態度、環境の変化など、すべてが猫の食事体験に影響を与えます。

例えば、手作りご飯を用意する際には、ご飯の量、種類、硬さ、温度感、色、匂い、それを作っている飼い主さんの雰囲気や音など、様々な要素が食事を構成します。イライラしながら作られた料理は、人間であっても食欲をそそらないように、猫にとっても同様です。楽しみながら食事を用意することで、そのポジティブなエネルギーが猫にも伝わります。

また、食事は単なる栄養補給ではなく、猫にとっての生活の一部です。例えば、毎日同じ時間に同じ量を与えることは自然界では不自然であり、時には不規則なタイミングで食事を提供することも大切です。これにより、猫は狩りのような興奮や期待感を感じることができ、食事そのものがエキサイティングな体験となります。

さらに、猫が吐くことが普通だという誤解もあります。実際はそうではありません。吐く頻度が高い場合は健康上の問題を示唆している可能性がありますので注意が必要です。また、一部の猫は他の猫が吐いたものを食べることがありますが、これも自然界で見られる行動パターンの一つです。

| 項目 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 不規則な食事時間 | 同じ時間に与えず、時々不規則なタイミングで提供 | 狩りの興奮や期待感を与える |

| 吐く頻度の確認 | 頻繁に吐く場合は健康問題の可能性 | 健康管理がしやすくなる |

| 吐いたものを食べる行動 | 自然界での一部の行動パターン | 行動の理解が深まり安心 |

| 多様な食事体験の提供 | 食事にバリエーションを取り入れる | 健康・幸福度の向上、信頼関係の強化 |

| 食事回数の見直し | 必要に応じて回数や量を調整 | 健康維持、自分の観察に基づく管理が可能 |

このように、多様性と自然なリズムを取り入れた食事管理は、猫の健康と幸福につながります。飼い主としては、多様な食事体験を提供しつつ、自分自身も楽しむことが大切です。そして、その楽しんでいる姿を見ている猫もまた、そのポジティブなエネルギーを感じ取ることでしょう。

結論として、猫の食事回数を減らすことは単なる量的な調整ではなく、質的な改善でもあります。

キャットフード業界から提供される情報に惑わされず、自分自身の観察と経験に基づいて最適な方法を見つけることが大切です。すべては繋がっており、一つ一つの選択が猫との関係性や健康に影響を与えることを理解しながら進めていきましょう。

基本市販のものでもそればかりに偏ることなく買ってるのですが、その中でも下記は皆が好きな種類です。おやつとしてたまにあげます。チキン系は鉄板です。本能でしょうかね。

最後に

猫の健康と幸せを追求する旅路は、時に予想外の発見に満ちています。本記事では、食事回数の調整が猫の健康に与える影響を探り、その過程で浮かび上がる大切な気づきを共有してきました。

過剰な食事回数が消化器系への負担や肥満リスクを高める可能性、そして猫本来の狩猟本能を抑制してしまう懸念について触れました。しかし、ここで立ち止まり、考えるべきなのは「なぜ食事回数を減らすのか」という根本的な問いかけです。

私たちの目標は、共に暮らす猫が健康で幸せな人生を送ることにあります。この目標に向かう過程で、既存の常識や固定観念を見直す勇気が必要となります。正解は一つではなく、ネット上の情報や専門家の意見の中にあるのではなく、目の前にいる猫自身が持っているのです。

その答えを見出すのは飼い主である私たちの役目ですが、先入観に縛られず、柔軟な視点を持つことが求められます。野生動物や元気な野良猫たちの生態を参考にすることで、新たな気づきを得られるかもしれません。

最終的に、猫の個別のニーズに応じた柔軟な食事管理が鍵となります。カロリー計算や栄養素のみに頼るのではなく、猫の日々の様子を注意深く観察し、その日の体調や気分に合わせた適応的な食生活を心がけることが、理想的な食事スタイルにつながるでしょう。この記事が、猫との暮らしを見つめ直し、より深い絆を築くきっかけとなれば幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございます。