愛猫との生活で悩ましい問題の一つ、家の中でのマーキング。

多くの飼い主が頭を抱えるマーキング行為ですが、実は猫の本能的行動であり、単に「困った行動」として片付けるべきではありません。

本記事では、マーキングの意味から効果的な掃除方法、さらには環境整備まで、猫の視点に立った包括的なアプローチを提案します。

従来の情報とは一線を画す、猫と飼い主双方にとって最適な解決策を探ります!

マーキングは猫とのコミュニケーションのチャンス。

この記事を通じて、愛猫との絆を深めながら、楽しく快適な住環境を維持する方法を学びましょう。

• マーキングの本能的意味と進化的背景

• 壁紙の種類別クリーニング方法

• 環境整備とストレス軽減策

• 去勢手術の真実と考慮すべき点

猫のマーキング行動の理解:原因と行動学的視点

- マーキングの定義と猫の本能的行動としての意味

- 縄張り意識とコミュニケーション:マーキングの進化的背景

- ストレスや環境変化がマーキング行動に与える影響

マーキングの定義と猫の本能的行動としての意味

マーキングとは、猫が自身の匂いを環境に付ける行動です。

この行動は、猫の本能的なコミュニケーション方法の一つです。

猫は尿や分泌物を使って、自身の存在や縄張りを主張します。野生の猫は1日に平均12〜20回のマーキングを行うという研究結果があります。

これは、野生で生きていく上で不可欠な行動になります。

家猫でもこの本能は残っており、特に複数の猫がいる環境や、新しい家具が導入された際にマーキングが増加する傾向があります。

私の友人の猫も、新しいソファを購入した直後にマーキングを始めました。

このように、マーキングは猫にとって重要なコミュニケーションツールであり、単なる困った行動ではないのです。

人間はつい、自分たちの感覚や生活空間のみで判断してしまいます。

マーキング=尿=汚い=良くない=やめさせなければ!

マーキングという重要なコミュニケーションツールを頭ごなしに止めさせようとしてしまうと、結果的に猫のストレスになり、免疫が下がり病気になりやすい体質になってしまう可能性もあります。

或いは、猫同士の関係性全体が悪くなってしまうかもしれない。

マーキングを通して、猫たちの視点から物事をみていくきっかけにこの記事がなれば嬉しいです。

縄張り意識とコミュニケーション:マーキングの進化的背景

猫のマーキング行動には深い進化的背景があります。

野生の猫は広大な縄張りを持ち、その境界線を他の猫に知らせる必要がありました。

マーキングは、この目的を効率的に達成する方法として進化しました。

興味深いのは、猫の嗅覚の鋭さです。

人間の数10万倍以上の嗅覚を持つ猫は、マーキングの匂いから相手の情報を読み取ります。

• 縄張りの境界や他の猫のマーキング

• 他の猫の健康状態や生理状態

(性別、年齢健康状態)

• 他の猫の感情や状態

• 交配可能な異性の存在

これは、直接対面せずにコミュニケーションを取る上で非常に有効です。

実際、野良猫のコロニーを観察すると、マーキングによって複雑な社会構造が維持されている様子が見られます。私が以前保護した野良猫も、最初の数週間は家中をマーキングで「マッピング」していました。

このように、マーキングは猫社会の秩序を保つ重要な役割を果たしているのです。

※写真からのコメント→10キロ先の猫のニオイも感知すると言われている

猫の爪とぎは、単に爪を研ぐだけでなく、多様な役割を持つアイテムです。匂いをつけたり、他の猫の状態を知る場所としても機能します。人間の想像以上に、猫にとって重要な意味を持っています。私たちは、「これは爪とぎだから、爪とぎとしてのみ使って欲しい」と押し付けるのではなく、猫から新しい使い方を教わる姿勢で接することが大切です。そうすることで、猫と人間が共に楽しめる空間が生まれます。我が家では、爪とぎは爪を研ぐ場所であると同時に、マーキングの場所や、お互いのコミュニケーションツールとしても活用されています。猫の行動を観察することで、想像を超える発見があり、本当に楽しく、学びの多い経験となっています。

ストレスや環境変化がマーキング行動に与える影響

ストレスや環境変化は、猫のマーキング行動を顕著に増加させる要因となります。

飼い主の精神状態、新しい家族メンバーの追加、引っ越し、または他の猫の存在など、猫の安全感を脅かす変化は全てマーキングのトリガーになり得ます。

通常の2〜3倍に増加

※増加しない猫もいます

私の経験では、隣家に新しい猫が引っ越してきた際、我が家の猫のマーキング頻度が急増しました。

縄張りの再確認と新しい「脅威」への対応だったのでしょう。

また、慢性的なストレスにさらされている猫は、マーキングを過剰に行う傾向があります。

- 飼い主の精神的不安定

- 頻繁な来客(飼い主が嫌いな人)

など、猫の日常に大きな変化をもたらす状況下では、マーキングが増加します。

といっても

始めの「環境変化によるストレス」は避けようがありません。

そして

このストレスは悪いことだけではないです。

人間も同じ、ストレスは良い面もあります。プレゼン前の緊張のストレス、告白前のドキドキ、すべて悪ではないですよね?

何もストレスない、平坦な毎日は退屈で楽しみがありません。

猫も同じです。

うちの猫tたちは、マーキングした他の猫のニオイを嗅いで、まるでFacebookページに「いいね!」を押すみたいに上からマーキングしたりしています。

見ていて楽しそうだなと感じることも多いです。

「私もFacebook見るしね、一緒だね」と心でつぶやいてます。

そして最も注意してほしいのが後半の「慢性的な猫のストレス」です。

これの原因はすべて飼い主になります。

家の中の猫にとって、逃げ場が無いので飼い主から提供される情報が殆どになります。

飼い主の精神状態からくる行動から、受け取るあらゆる情報や事象が猫にも行きます。

穏やかに常に過ごさなければならないとは言ってません。

人間ですもの、嫌なこと、悲しいこと、辛いこと、たくさん生きているとあります。

その問題に向き合って素直に行動しているか、逃げているかで、精神状態が180度変わってきます。

動物は心を読むといいます。

たまには逃げてもいいです。でも常にではなく、立ち向かって問題解決していくと、少しずつ自分の行動・友達関係・家族関係・仕事関係 が楽になってきます。

言葉で書くのは簡単なのですが、見ていて気持ち良い人間が飼い主だと猫もストレスが少なくなります。

一緒に居て幸せになります。人間と同じです。

このように、マーキングは猫の心理状態を反映する重要なサインなのです。

壁紙に残る猫のマーキング跡の特徴と掃除の基本

- マーキングの跡が壁紙に残る理由と特徴

- 壁紙の種類別マーキング跡の掃除方法

- 壁紙マーキングの掃除タイミングと考え方

マーキングの跡が壁紙に残る理由と特徴

猫のマーキングが壁紙に残る主な理由は、尿に含まれる特殊な成分にあります。

猫の尿には、フェリンという強力な匂い成分が含まれており、これが壁紙の繊維に深く浸透します。

フェリンは非常に粘着性が高く、一般的な洗剤では完全に除去が困難です。

実際、フェリンは人間の鼻では感知できなくなった後も、猫には数か月間検知可能だという研究結果があります。

壁紙の種類によっても、マーキングの跡の特徴は異なります。

例えば、ビニール壁紙では表面に黄ばみが残りやすく、布壁紙では繊維の奥深くまで染み込む傾向があります。

私の家でも、和紙の壁紙にマーキングされ、シミが広がってしまった経験がありました。このように、壁紙の素材や構造が、マーキングの跡の残り方に大きく影響します。

壁紙の種類別マーキング跡の掃除方法

壁紙の種類によって、効果的な掃除方法は異なります。

| 壁紙の種類 | 清掃方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| ビニール壁紙 | 1. 中性洗剤で表面を軽く拭く 2. 酵素系の消臭剤を使用 | 二段階の清掃プロセスが効果的 |

| 布壁紙 | ドライクリーニング用のスポンジや専用クリーナーを使用 | 直接水を使用しない |

| 和紙壁紙 | 特別な清掃方法なし | 非常に繊細で、完全に綺麗にするのは不可能 |

マーキング跡の除去には、適切な洗剤と道具の選択が重要になってきます。

適切な洗剤

市販の製品では、Nature’s Miracle やSimple Solutionなどが人気です。

これらの製品を使用した場合、マーキングの跡と匂いの80%以上が除去されたという報告があります。

適切な道具

マイクロファイバークロスが効果的です。これは繊維が細かいため、壁紙を傷つけずに汚れを吸収します。また、スチームクリーナーも有効ですが、壁紙の種類によっては注意が必要です。

うちの家は、ほとんどがビニール系やそれに近い混ざったような素材のものです。

最も効果的だったのは、まず表面の汚れを除去し、その後専用の酵素クリーナーを使用する方法でした。

酵素系クリーナーは、猫の尿に含まれるタンパク質を分解し、匂いの元を除去します。

この二段階アプローチにより、ほとんどの場合、目に見える跡と匂いの両方を90%くらい取り除くことができました。(人間が感じる匂いは除去。猫たちはその後も嗅いでる場合が多いです。)

意識的にその箇所を観察していくと、何かしみのようなものがあるなと感じます。

しかし、その場所に何が起こったか知らない人から見たら、ほぼわからない程度です。

壁紙マーキングの掃除タイミングと考え方

除去率を上げるにはマーキング後なるべく早くふき取るのが効果的です。

そこで私は帰宅後は特に、猫たちの行動をよく観察します。

猫が壁を嗅いだり、砂をかける手の仕草などをしていたら、その箇所の壁をよーく見ます。

だいたい、その日にマーキングしたであろう跡が残っています。

猫の行動から探る↓

- 壁を嗅ぐ

- ある一点を嗅ぐ

- 砂をかける仕草

そして、そこまで神経質にならないのが一番の技です。

人間のような尿の量はありません。人に比べたら、しれてます。

猫がマーキングしたからといって、人生は終わりません。

そして、そのマーキングに対しての飼い主側の対応で、猫たちのストレスも変わってきます。

毎回怒ったり、イライラして、ふき取る作業をしているとどうでしょう?

自分が猫だったらどう感じますか?イメージしてみてください。

このようにマーキングされた壁紙は

100%綺麗になるかといったら保証はできないので、飼い主側の考え方も重要になってきます。

飼ってる猫は、ぬいぐるみではなく、生きた猫と共同生活をしているということ。

皆、意思があって生きていること。

当たり前のことですが、今一度認識すると、マーキングひとつにしても一つ一つ意味があります。

- 何故マーキングしたのかな?

- 増えたな?

- 減ったな?

- 最近の私の精神状態どうかな?

- 最近の私の行動はどうかな?

と意識するきっかけになればと思います。

効果的な猫のマーキング防止策と環境整備

- マーキング防止におすすめのフェロモン製品

- 壁紙ブロック方法 具体的なマーキング防御対策 実例

- 去勢後もマーキングが続く場合も意外と多いです。手術に対する考え方

- コンセント周りのマーキング跡防止と注意点

マーキング防止におすすめのフェロモン製品

フェロモン製品は、猫のマーキング行動を効果的に抑制する手段として注目されています。

これらの製品は、猫の顔面腺から分泌される安心感を与えるフェロモンを人工的に再現しています。

代表的な製品としては、Feliwayがあり、臨床試験では使用後4週間で約90%の猫でマーキング行動が減少したという結果が出ています。

使用方法は簡単で、壁のコンセントに差し込むだけです。私の友人宅では、新しい猫を迎え入れた際にFeliwayを使用し、既存の猫のマーキング行動が激減しました。

・尿スプレー

・過剰な爪とぎ

・ストレスによる興奮や嘔吐

・突発性膀胱炎

また、スプレータイプのフェロモン製品もあり、マーキングされやすい場所に直接噴霧することで、ピンポイントでの予防が可能です。

これらの製品は、猫にストレスを与えることなく自然な方法でマーキングを防止できるとうたってますが、私は、全てのものにメリットデメリットがあると考えます。

フェロモンを人工的に発生させ、行動を抑制していますので、多方面から商品をみていくと良いと思います。

私はまだ使用したことはないですが、飼い主側が必要になった場合、長期使用は避け必要最低限の期間のみ使用などにすると良いと思います。

絶対な答えはありませんが、人間側・猫側、どちら側も我慢のし過ぎる空間は歪みがきます。モノは使いよう、バランスの取れた使い方が必要です。

壁紙ブロック方法 具体的なマーキング防御対策 実例

では、実際にうちでのマーキング対策例をご紹介します。

これまで述べてきたように、マーキング自体をやらせないようにはしません。

必要最低限のマーイングで、バランスをとるような環境を心がけています。

その際、家や飼い主側のストレス過多にならない程度のところで行き着いたのが下記4点です。

- タイルカーペット

- 波板・プラ段

- 布・カーテン

- ひたすら拭く!

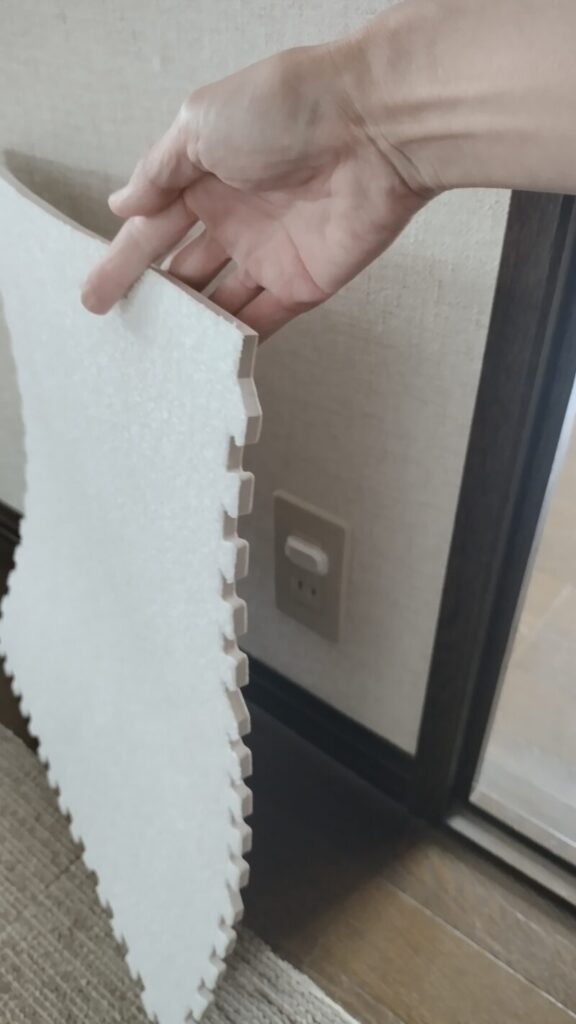

タイルカーペット

各ブロックごとにカーペットがカットされている形のものです。

通常は床に使用し、部屋の形に合わせてカットしてパズルのように敷いていくものになります。

こちらを、ひとつひとつ斜めに壁に立てかけます。

心配な場合は、床側にも敷きます。

マーキング箇所をカバーするようなイメージです。

それをマーキングしそうな場所に設置していきます。

このタイルカーペットも様々な種類があります。あまりにも薄いものですと立てかけているうちにヘなって倒れてきてしまうので、注意が必要です。

タイルカーペットの素材で主には2パターンあります。

- 裏がゴムになっているタイプ。(少し重めです。薄いと倒れます)

- ジョイント式になってるタイプ。(スポンジように軽い)

また大きさも、マーキングする猫のおしっこ高さによって変わってきます。

裏がゴムになっているタイプでよくあるサイズは50㎝×50㎝ですので、それだとほぼカバーできるのではないでしょうか。

ジョイント式タイプは、サイズがまちまちです。サイズを考慮して選ぶようにしてください。

そして掃除のしやすさも重要になってきます。

裏がゴムタイプは重めで、乾くのに少し時間がかかります。

それに比べてジョイント式は軽いので移動が楽で、乾く時間も短くて済みます。

| 特徴 | 裏がゴムタイプ | ジョイント式タイプ |

|---|---|---|

| 素材 | 裏面がゴム | スポンジタイプ |

| 重さ | 少し重め | 軽い |

| 安定性 | 薄いと不安定(5~8mm) 厚いと安定(1.2mm~) | 比較的安定 |

| 一般的なサイズ | 50cm×50cm など | 30cm×30cm 45cm×45cm 60cm×60cm など |

| 猫のマーキングカバー | ほぼカバー可能 | サイズを考慮して選ぶ必要あり |

| 掃除のしやすさ | 重くて乾きにくい | 軽くて乾きやすい |

タイルカーペットの良い点(ほとんどの人が悪い点と捉えるかもしれませんが)は、マーキングのニオイが100%排除できない点です。

各猫同士のコミュニケーションツールとして成り立ってると感じます。

人間でいう掲示板みたいな感じですかね。

猫のマーキングに最適なジョイントマットです。一般的な30cm x 30cmのサイズでは、猫ちゃんのマーキングの高さを十分にカバーできません。40cm以上の高さが必要ですので、このサイズのマットをおすすめします。壁に立てかけて使用することで、猫が自然にマーキングできる環境を整えます。

布・カーテン

マーキングの仕方によって、とっても高くに飛ばす子がたまに居ます。

自分の背丈以上にスプレーを上げるので、野生では強く見られるのかもしれません。想像ですが(笑)

そういう子は、タイルカーペットでの高さでは網羅できない場合が出てきます。

その場合は、布を設置してカバーします。

その子が飛ばす位置以上の高さの布を壁から床に斜めにかけて留めます。

私は押しピンで布を止めていました。友人宅の場合はテープで止めていました。

うちでは、窓にマーキングする猫さんも居るので、その場合はカーテンを柄物にしてある程度シミになってもわからないようにしています。

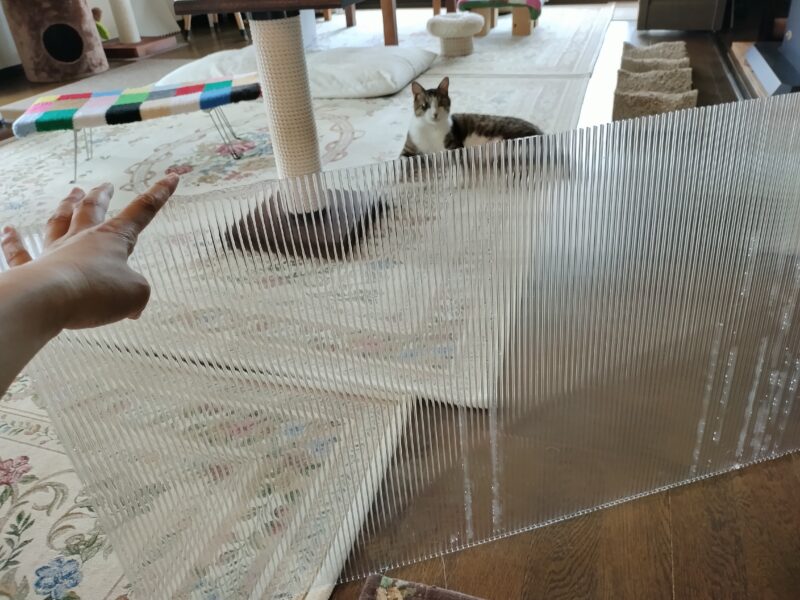

波板・プラ段

掃除の手間が非常に減るのがこちらです。

波板もプラ段も水を完全に弾くので、濡れた雑巾でふき取るだけで完了です。

その分床の方に流れる量が増えますが、床の場合はそれほど気にせず数日以内にふき取れば気になりません。

うちでは、畳の部屋だけしみた場合跡になるので床側にも敷いてます。

あと、波板もプラ段もホームセンターなどで複数色がありますので、インテリアに合わせて選べるのも利点です。

うちは、自己主張しない色がよかったので全て透明で統一しています。

プラ段にはさまざまな厚さや色がありますので、ホームセンターで実際に確認し、部屋に合ったものを選ぶのが最も良い方法です。自分のスペースにぴったりのアイテムを見つけてみてください。

こちらの波板は、さまざまな色が揃っていますので、ホームセンターなどで実際に確認してみると良いでしょう。マーキング用として使用するため、特に長いものは必要ありません。1枚の長さが長くなると価格が急に跳ね上がるので、必要な場合は複数枚通常サイズを購入する方が経済的です。

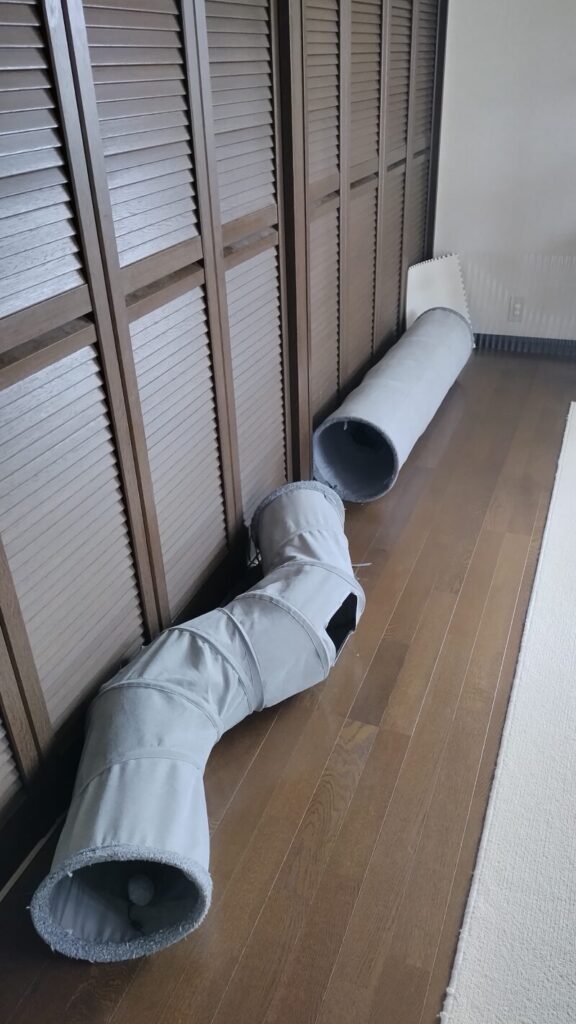

猫トンネルを置く

マーキングをする体制にならないようにすればマーキングもされないです。

その方法のひとつとして、壁側にトンネルを置いてます。トンネルの中ではそこまで高さがないのでマーキングできません。

それを逆手にとった方法で、家の一部にこちらを設置しています。

これもトンネルの色などインテリアに合わせて楽しむのもよいかと思います。

ひたすら拭く!

窓にマーキングする場合など、サッシは普通の板場よりも強いので全くストレスなく拭いて終わりです。

最終的に殆どの箇所がこの対応になりました。

「カバーすればそのカバーした部分の掃除が発生します。物で覆うので空気の循環が滞ります。

結局汚れたものを拭いて換気をよくるすのが結果的に時間もかからず、気分も良いです。

定期的に家じゅうの拭き掃除をするので、逆に猫が居ない時よりも綺麗になりました。

どこに終着点を置くかは人それぞれですので、猫たちと試行錯誤しながら探し当ててください。

去勢後もマーキングが続く場合も意外と多いです。手術に対する考え方

去勢手術は多くの場合、マーキング行動を減少させますが、完全に止まらないケースも多々あります。

実際、去勢後も約10%の猫がマーキングを続けるという統計があります。

うちも全員去勢・避妊後ですが、マーキングをし続ける子が居ます。

前項でも書きましたが、猫は1匹1匹意思があり、理由があってマーキングします。

その流れでマーキングという行為も見ていくことが重要になってきます。

手術でマーキングしなくなる子も居ますし、続ける子も居る。

一旦しなくなっていても途中からしだす子も居る。その逆もです。

様々な要因で猫は行動しています。

トイレだけに焦点を置くとしたら、トイレの数や配置場所などを工夫してあげると変化があるかもしれません。

ただそれは、一時的な対処法になるので根本の原因は猫の環境全てになってきます。

「木を見て森を見ず」になりがちですので、環境・生活全てを見直すきっかけにしてください。

我が家では、

新入りのオス猫が来て、その子がマーキングし出すと、他の全員(避妊・去勢済のオスメス全員)がマーキングし出しました。

そして新入りのオス猫の去勢後、本人はマーキングしませんが、他の全員はマーキングをし続けています。。(笑)

手術前より、頻度は減りましたが、定期的にマーキングをしています。オスもメスもです。

でも見ていると、ストレスでしている感じではなく、ニオイを楽しんでいるようにも見えます。

飼い主側も、ストレスなく過ごしています。

去勢避妊の話がは奥が深く、人の心理的な部分にもいきます。

少し次項でまとめましたので、よかったら見て下さい。

猫トンネルには、カーブタイプやストレートタイプ、さまざまな形状があります。それぞれに良さがあり、カーブタイプは転がりにくく定位置を保ちやすいのが特徴です。一方、ストレートタイプはシンプルで設置しやすく、他のトンネルと組み合わせて遊びの幅を広げるのに向いています。いろいろな形状のトンネルを用意することで、猫ちゃんがさまざまなルートを楽しむことができ、飽きずに遊んでくれるでしょう!

昨今の去勢・避妊手術 -見解の偏り

メディアの情報は、発信者のメリットをもって行われています。

その殆どが商売です。それは良い悪いではなく人間社会の基本です。

そして去勢避妊に関して強い発信元になっているのが、動物病院・動物医療関係者の頁です。

全てのジャンルで言えることですが、情報には偏りが生じます。

今回の内容でいうと、去勢避妊はメリット・必須・飼い主としてのマナー。

のような色合いが非常に強いです。個人的には強すぎると感じています。

去勢避妊主述のメリットは山のように出てきます。

去勢・避妊 手術のメリット

- 不妊化の確実な実施

- 発情期特有の行動の予防

- 病気の予防

- スプレー行動の防止 ・・・まだまだ多数あり

その一方でデメリットも見ていかなくてはいけません。

去勢・避妊 手術のデメリット

- 長骨の成長への影響の可能性

- 性器を含め体全体の発育遅延の懸念

- 免疫低下の懸念

早期去勢の傾向

そして最近では、アメリカを中心に、早期去勢手術が主流となってきています。

その波は日本にも来ています。

日本では従来、生後5〜6ヶ月齢を目安に去勢避妊手術を行うことが推奨されてきました。

早期去勢避妊手術とは、生後2〜4ヶ月齢の性成熟前に手術を行うことと定義されています。

この傾向は、主に保護施設での里親引き渡し前の手術実施や、不妊化の確実な実施を目的としています。

人間都合の考慮

早期去勢避妊の推進は、人間の都合を優先している面があることは否めないでしょう。

猫の自然な成長過程よりも、不妊化や問題行動の予防を重視する傾向があります。

データ解釈の問題

早期去勢避妊と従来の時期での手術を比較したデータでは、問題発生の確率に差がないことが示されています。

しかし、これらのデータは短期的な影響のみを見ている可能性があり、長期的な影響については十分に考慮されていない可能性があります。

メディアでの情報不足

去勢避妊手術に伴うデメリットについては、メディアでの情報が不足している傾向があります。

多くの情報源が手術のメリットを強調する一方で、潜在的なリスクや長期的な影響についての詳細な情報が不足しています。

猫の去勢避妊手術の時期については、個々の猫の状況や飼い主の環境を考慮して慎重に決定する必要があります。

うちのメス猫2匹が避妊手術を受けた時、発情してる子としていない子が居ました。

手術を受けたは1歳の時です。

避妊を受けても体には女性ホルモンがあるので、手術後でも時期によって発情行動が出る子が居ます。

その発情行動が、2匹で全く違います。

発情後の子は、夜にナオーンと鳴いたり甘えたになったりします。

発情前の子は、まったくそのような行動はしません。

そして

手術を受けると、ホルモンをいじるので性格が変わります。(幼少時期になればなる程分かりにくいですが)

プラス、上記で書いたように、発情後に手術を受けた子と発情前に手術を受けた子でも性格の違いがあります。

何が言いたいかというと。

手術を受ける前の猫の行動・性格と

手術を受けた後の猫の行動・性格は 非常に変わります。

それほど猫たちの人生を左右する大きな選択であるということです。

年齢を重ねた、手術してない愛猫と手術後の愛猫を並べて比べることはできません。

勿論、手術前には戻れません。

手術のメリットだけでなく、潜在的なデメリットについても十分な情報を得た上で判断することが望ましいです。

コンセント周りのマーキング跡防止と注意点

コンセント周りは猫がマーキングしやすい場所の一つです。

これは、電気機器から発生する微弱な静電気や振動が、猫の興味を引くためです。

これまでのマーキング対策と違い、ここは絶対に死守しなければならない箇所になります。

コンセントに液体が接触すると危険なため、マーキングされた場合は直ちに電源を切り、完全に乾燥させてから使用を再開する必要があります。

過去に1回コンセントにマーキングされ、漏電してしまったことがあります。

その時は偶然家におり、何か「ジジジ・・・」と聞きなれない音がするなと、音の鳴る方を見たらコンセントが濡れていました。

即座に電気が付いていたので切って、周りを拭き、コンセントカバーを外して扇風機を回し続けました。意外に時間がかかり、1日たって通常に動くようになりました。

防止策として、前項で書きました「具体的なマーキング防御対策」にプラスして

コンセントに差し込むカバーも保険として設置します。

コンセントや電気系統の場所は、2重3重の対策がお勧めです。

猫がマーキングしてしまった際、液体が伝って中に入り込む可能性があります。そのため、私はカバーを1つだけでなく、最低でも2点以上組み合わせて使うようにしています。少し不便に感じることもありますが、漏電を防ぐためには大切な対策です。

最後に

猫のマーキングは、単なる困った行動ではなく、本能的なコミュニケーション手段です。この行動を理解し、適切に対応することで、愛猫との絆を深めながら快適な住環境を維持できます。

マーキングの原因は多岐にわたり、縄張り意識やストレス、環境変化などが挙げられます。壁紙に残る跡は、猫の尿に含まれるフェリンという成分が主な原因です。壁紙の種類によって対処法が異なるため、適切な清掃方法を選択することが重要です。

マーキング防止策としては、タイルカーペットや波板などを用いた物理的な防御も有効ですが、猫のコミュニケーションを完全に遮断しないよう配慮が必要です。

去勢・避妊手術はマーキング減少に効果がありますが、全ての猫に適用されるわけではありません。手術の決定には、メリットとデメリットを十分に考慮する必要があります。

最後に、コンセント周りのマーキングには特に注意が必要です。電気系統の安全を確保するため、複数の防御策を講じることが重要です。

しかし、完璧な回避は難しいため、そもそもの飼い主側の考え・行動が重要です。

猫とのより良い共生を目指し、マーキングを通じて猫の心理や行動を理解することで、より深い絆を築くことができるでしょう。

といっても理解は100%できるものではありません、そもそものマーキングを禁止するのではなく、ある程度お互い遊び部分を持たせて人猫関係を築き上げていくことが重要です。

猫も人も同じです。

自我があり、意味をもって行動しています。

適切な対策と心構えを持つことで、マーキングの問題を最小限に抑えながら、愛猫との幸せな生活を送ることができます。

是非色々な方法を試して、あなた独自の、より良い環境・人猫関係を築き上げてください。

最後まで読んで頂きありがとうございます。